江戸の風情、明治の息吹、そして現代。歴史と文化が織りなす東京の街並み

東京は、日本の首都であり、世界屈指の大都市として知られています。しかし、その華やかなイメージとは裏腹に、東京には多くの歴史的建造物が残されています。それらは国の重要文化財に指定されており、江戸時代や明治時代の風情を今に伝えています。

例えば、上野恩賜公園内にある旧寛永寺五重塔は、江戸時代初期に建てられたもので、当時の建築技術の粋を集めた美しい塔です。また、港区にある旧芝離宮恩賜庭園は、江戸時代初期に造られた回遊式庭園で、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。

このように、東京には歴史を感じることができる場所が数多く存在します。これらの重要文化財を訪ねれば、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わうことができます。

渋谷区の重要文化財

旧朝倉家住宅

| 名称 | 旧朝倉家住宅 <主屋、土蔵> きゅうあさくらけじゅうたく |

|---|---|

| 概要 |

旧朝倉家住宅は、東京府議会議長や渋谷区議会議長を歴任した朝倉虎治郎氏によって、 大正8年(1919年)に建てられました。 大正期の邸宅文化を感じられる2階建ての建物内は、数寄屋造りと洋風建築を組み合わせたデザインで、和室と洋室が混在しています。1階には仏間、中座敷、寝間、納戸、女中部屋、事務室などがあり、2階には15畳と12畳半の広間があります。回遊式庭園には、築山や池、灯篭などが配されています。 旧朝倉家住宅は、大正時代の邸宅建築の典型的な例として貴重な存在です。当時の上流階級の暮らしぶりを知ることができる貴重な建造物です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町29-20 |

| 最寄駅 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩約5分 |

| 時間 | 10時~18時(入館:17時30分まで) (注)11月~2月は16時30分まで(入館:16時まで) 休業日:月曜日(祝日の場合は直後の平日)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 観覧料 | 一般 100円、小中学生 50円、年間観覧料500円 ※1 団体(10人以上)一般80円、小中学生40円 ※2 60歳以上の人、障害のある人及び付き添いの人は無料 |

| ウェブサイト | 渋谷区役所「重要文化財 旧朝倉家住宅」 |

旧久邇宮廷(聖心女子大学)

| 名称 | 旧久邇宮邸(聖心女子大学)<御常御殿・小食堂、正門> きゅうくにのみやてい |

|---|---|

| 概要 |

明治時代に建てられた洋館で、現在は聖心女子大学のキャンパス内にあり、通称「パレス」と呼ばれています。 旧久邇宮邸は、イギリス人建築家ジョサイア・コンドルの弟子である長野宇平治によって設計され、久邇宮邦彦王の邸宅として使用されていました。ネオルネッサンス様式の美しい建物で、赤レンガと白亜のコントラストが印象的です。なお、久邇宮家は、明治天皇の皇后である昭憲皇太后の実家です。 旧久邇宮邸は、内部も豪華絢爛。ステンドグラスやシャンデリア、暖炉など、当時の西洋の最新技術が取り入れられていて、明治時代の洋館建築の代表的な例として、東京の貴重な歴史遺産です。 現在は、聖心女子大学の学生食堂や講義室として使用されています。また、年に数回一般公開も行われています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-3-1 |

| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅2番出口 徒歩約3分 |

| 観覧時間 |

【見学ツアー】※年数回開催のため公式サイトで要確認 |

| 観覧料 | 無料(先着順予約制) |

| ウェブサイト | 聖心女子大学「旧久邇宮邸 (聖心女子大学パレス)」 |

明治神宮

| 名称 |

明治神宮 <本殿、内拝殿及び祝詞殿、内院渡廊×2、外拝殿、宝庫、神庫、内透塀及び北門、神饌所及び渡廊、旧祭器庫、北回廊×2、外透塀×3、北神門、外院廻廊×4、東神門、西神門、南神門、宿衛舎、玉垣×4、祓舎、南手水舎、西手水舎、東手水舎、神橋、南制札、北制札、西制札> |

|---|---|

| 概要 |

明治神宮は、大正9年(1920年)に創建された、明治天皇と昭憲皇太后を祀る神社です。東京都渋谷区代々木神園に鎮座し、広大な敷地に緑豊かな森が広がっています。 御本殿は、日本古来の神明造り様式で建てられており、檜皮葺きの屋根が特徴 。上記の36棟の建造物が国の重要文化財に指定されていて、これらの建造物は、明治神宮の創建当時の姿を今に伝える貴重なものであり、日本の近代史における重要な建造物群です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1 |

| 最寄駅 |

原宿口・南参道ルート 代々木口・北参道ルート 参宮橋駅・西参道ルート ※境内のほぼ中央に御社殿があり、各入口から約10分かかります。 |

| 参拝時間 |

日の出から日の入りまで参拝可能(参拝時期により開門・閉門時間が変更されます)。 ※参拝時間の最新情報は、明治神宮のウェブサイトでご確認ください。 |

| 参拝料金 | 無料 |

| ウェブサイト | 明治神宮ウェブサイト |

明治神宮宝物殿

| 名称 |

明治神宮宝物殿 <正門、東西廊(西廊)、東西渡廊(西渡廊)、東西廊(東廊)、東西橋廊(西渡廊)、中倉、東西倉(西倉)、東西橋廊(東渡廊)、東西渡廊(東渡廊)、北廊、東西倉(東倉)、北廊、東西倉(東倉)、車寄、事務所> |

|---|---|

| 概要 |

明治神宮宝物殿は、明治天皇と昭憲皇太后に関する資料を展示する博物館です。明治神宮境内の北方に位置し、明治神宮が創建された翌年の大正10年(1921年)に開館しました。 奈良の正倉院の校倉造りを模した校倉風大床造り(あぜくらふうおおゆかづくり)と称し、我が国初期の鉄筋コンクリート建築の代表的な建物。明治天皇・昭憲皇太后の御遺物や明治時代の皇室文化に関する資料などの展示品を通して、明治神宮の歴史を知ることができました。 現在、修復工事された宝物殿は期間を限定しての公開となっており、これまで陳列されていた御祭神ゆかりの品々は、明治神宮鎮座百年祭を記念し、令和元年10月に開館した明治神宮ミュージアムに収蔵、展示されています。宝物殿の公開時期については、公式サイトにて確認できます。 口コミまとめ ※改修前

|

| 住所 | 〒151-8557 東京都渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮ミュージアム |

| 最寄駅 |

JR「原宿」駅表参道改札西口から徒歩5分 |

| 入館時間 |

<明治神宮ミュージアム> ※宝物殿の入館時間は公開時に公式サイトでご確認ください(2024年GW時は10時~16時(入館は15時30分まで)) |

| 入館料 |

<明治神宮ミュージアム> ※宝物殿の入館料は公開時に公式サイトでご確認ください(2024年GW時は明治神宮ミュージアム入館料と込み。単独は500円) |

| ウェブサイト | 明治神宮ミュージアム「宝物殿」 |

代々木競技場

| 名称 |

代々木競技場 <第一体育館、第二体育館> |

|---|---|

| 概要 |

代々木競技場は、1964年に開催された東京オリンピックの際に建てられた体育館です。当時としては世界最大級の吊り屋根構造を採用しており、その斬新なデザインと技術力で高い評価を得ました。2021年には、戦後建築の金字塔として国の重要文化財に指定されました。 丹下健三による美しいデザインは、日本のモダニズム建築を代表するものであり、歴史的にも、東京オリンピックの成功を象徴する建造物であり、戦後の日本における復興と高度経済成長を象徴する建造物です。 口コミまとめ

|

| 住所 |

〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1 |

| 最寄駅 |

JR「原宿」駅から徒歩5分 |

| 営業時間 |

※大会行事により異なる |

| 入場料 |

※大会行事により異なる |

| ウェブサイト |

港区の重要文化財

旧朝香宮邸

| 名称 |

旧朝香宮邸 <正門、茶室、本館、倉庫、自動車庫> |

|---|---|

| 概要 |

旧朝香宮邸は、東京都港区白金台にある東京都庭園美術館のメインとなる建物です。1933年に朝香宮鳩彦王夫妻の邸宅として建てられました。 旧朝香宮邸は、夫妻がフランス留学中に影響を受けた、当時流行の最先端を行くアール・デコ様式を取り入れた建築物として貴重な存在であり、当時の華やかな暮らしを偲ぶことができる貴重な空間です。主要な部屋の設計はフランス人装飾芸術家アンリ・ラパンによるものです。 見どころは、大広間のシャンデリアや暖炉など豪華絢爛な装飾や、食堂のフランスの画家、アンリ・マルタンによる壁画などです。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒108-0071 東京都港区白金台5-21-9 |

| 最寄駅 |

JR山手線「目黒」駅東口/東急目黒線「目黒」駅正面口から徒歩7分 |

| 開館時間 |

10:00~18:00(入館は17:30まで) |

| 観覧料 | ※展覧会により異なる ※庭園のみなら一般200円、学生160円、中高生100円、65歳以上100円(それぞれ団体割引あり) |

| ウェブサイト | 東京都庭園美術館「旧朝香宮邸」 |

旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)【国宝】

| 名称 |

旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮) |

|---|---|

| 概要 |

旧東宮御所は、東京都港区にある迎賓館赤坂離宮です。旧東宮御所は、ネオ・バロック様式を取り入れた鉄筋コンクリート造りの2階建ての建物で、皇室建築の代表的な建物の一つです。 外観は白亜の壁と赤い屋根が特徴で、正面玄関には車寄せとバルコニーが設けられています。内部は、和洋折衷の様式で、日本庭園や茶室も備えています。 明治42年(1909年)に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)と妃節子(後の貞明皇后)の東宮御所として建てられましたが、あまり使用されることはなく、嘉仁親王が天皇に即位した後は離宮として扱われることになり、名称も赤坂離宮に改められました。数年間、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)一家の住居たる東宮御所として使用もされましたが、裕仁親王が天皇に即位した後は離宮として使用されることも稀になり、戦後は外務省の所有となって、国賓の宿泊施設として使用されていました。1990年代には、宮内庁の管理下に戻り、一般公開されるようになりました。現在は、皇室の行事や外国要人の宿泊施設として使われています。 大規模改修工事終了後の2009年(平成21年)12月8日、旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)として国宝に指定。明治以降の文化財としては初の国宝となりました。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂2-1-1 |

| 最寄駅 |

JR中央線・総武線「四ツ谷」駅赤坂口から徒歩約7分 ※参観入り口は西門(学習院初等科側)です |

| 参観時間 |

1.本館・庭園(主庭及び前庭):10時~17時(本館最終受付16時)※ガイド無し |

| 参観料 | 1.本館・庭園(主庭及び前庭):一般1500円、大学生1000円、中高生500円、小学生以下無料 2.和風別館・本館・庭園:一般2000円、大学生1500円、中高生700円 3.和風別館・庭園:一般1500円、大学生1000円、中高生500円 4.庭園: 一般300円、大学生以下無料 |

| ウェブサイト | 迎賓館赤坂離宮(内閣府) |

武家屋敷門

| 名称 |

武家屋敷門 |

|---|---|

| 概要 |

この武家屋敷門は、当時老中職であった岡崎藩五万石、本多美濃守忠民の江戸上屋敷の表門として建設され、文久二年(1862年)の同屋敷火災の後、元治元年(1864年)10月ごろまでに再建されました。切妻造本瓦葺きで、裄(けた)行(ゆき)21.8m、梁間(はりま)4.7mの規模を持つ国の重要文化財です。元々の大きさは、大名小路に沿って南北120mに及ぶ長大な屋敷門でした。 明治維新にて新政府が屋敷を接収後は、所有者を転々と替えながら、平成28年(2016年)には山脇学園新校舎建築事業の一環として、千葉県九十九里町にあったこの門を赤坂に移築しました。 江戸城下で唯一残っている長屋門であり、江戸時代初期の長屋門の典型的な形式を残す貴重な建造物です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4-10-36 |

| 最寄駅 |

東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附」駅A出口から徒歩5分 |

| 観覧時間 |

公道から外観を自由に見ることは可能だが、柵があり近づくことはできません。 |

| 観覧料 | ― |

| ウェブサイト | 武家屋敷門(山脇学園中学校・高等学校) |

慶應義塾三田演説館

| 名称 |

慶応義塾三田演説館 |

|---|---|

| 概要 |

慶應義塾三田演説館は、東京都港区にある慶應義塾大学三田キャンパス内に所在する演説講堂です。明治8年( 1875年)に、慶應義塾の創立者である福沢諭吉自らの資金によって建てられた日本初の演説会堂で、アメリカから取り寄せられた図面を基に造られており、洋風でありながら外観は木造寄棟瓦葺、なまこ壁といった日本独特の手法が用いられている擬洋風建築です。福澤諭吉の存命中から存在する唯一の建造物であることから、慶應義塾にとってのみならず、日本の近代史においても重要な役割を果たしてきました。 学生に演説や討論の機会を与え、自由な意見交換の場を提供することを目的とし、明治7年(1874年)に福澤諭吉によって「三田演説会」創設されました。三田演説館が開館後は、これを一般に公開にしました。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒108-0073 東京都港区三田2-15-50 |

| 最寄駅 |

JR山手線/JR京浜東北線「田町」駅徒歩8分 |

| 見学時間 |

個人(9名まで):8時30分~17時 |

| 見学料 | 無料(外観) |

| ウェブサイト | 慶應義塾三田演説館 |

慶應義塾図書館

| 名称 |

慶應義塾図書館 |

|---|---|

| 概要 |

慶應義塾図書館は、国の重要文化財に指定されている歴史ある建物で、慶應義塾のシンボルの一つとなっています。この図書館は、慶応義塾設立五十周年記念事業として明治45年(1912年)に竣工。ゴシック様式の美しい外観が特徴で、当時としてはゴシック様式を取り入れた設計は非常に斬新であり、日本の近代建築に大きな影響を与えました。 長年にわたり、多くの学生や研究者の学びの場として利用されてきた歴史があり、日本の高等教育の発展に貢献しました。福沢諭吉が3度の欧米諸国の渡航を通じて持ち帰った辞典をはじめとした洋書類など、慶應義塾の歴史に関する貴重な資料が数多く収蔵されています。なお、昭和57年(1982年)に図書館新館が開館した後は旧館と呼ばれるようになりました。 2021年8月、1階を改装して「カフェ八角塔」がオープン。歴史的な建造物でおいしいコーヒーやケーキが楽しめるカフェとして人気があります。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒108-0073 東京都港区三田2-15-45 |

| 最寄駅 |

JR山手線/JR京浜東北線「田町」駅徒歩8分 |

| 見学時間 |

一般の方でも慶應義塾図書館の見学は可能ですが一部の制限や注意点があります。大人数での団体見学は、事前の申し込みが必要な場合があります。 |

| 見学料 | 基本無料 |

| ウェブサイト | 慶應義塾図書館(三田メディアセンター) |

その他、港区には以下の重要文化財があります。

- 瑞聖寺大雄宝殿 (港区白金台3-2-19)

- 明治学院インブリー館 (港区白金台1-2-37)

- 増上寺三解脱門 (港区芝公園4-7)

- 旧台徳院霊廟惣門 (港区芝公園4-8)

- 有章院(徳川家継)霊廟二天門 (港区芝公園3-3)

文京区の重要文化財

旧磯野家住宅

| 名称 |

旧磯野家住宅 <表門、主屋> |

|---|---|

| 概要 |

旧磯野家住宅は、東京都文京区にある明治時代の和風建築です。実業家の磯野敬氏の邸宅で、主屋は明治42年(1909年)着工、大正元年(1912年)に竣工しました。表門は、翌年の大正2年(1913年)に竣工しました。 銅板葺き寄棟造りの2階建てで、和洋折衷の様式が特徴です。正面玄関には車寄せがあり、屋根には煙突が立っています。外壁は、銅板を張り巡らせており、これが「銅御殿(あかがねごてん)」と呼ばれる所以となっています。住宅内部は和室と洋室が混在。和室は、床の間、違い棚、書院など、伝統的な和風建築の要素を備えており、洋室は、暖炉やシャンデリアなど、西洋風の装飾が施されています。 旧磯野家住宅は、東京に残る数少ない明治末期から大正初頭にかけての和風建築の代表的な建物です。伝統的な木造建築の技術と明治以降の大工技術が融合した、近代和風建築の傑作として、材料・意匠・技法・構成において、当時の建築技術や文化を知る上で貴重な資料となっています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒112-0002 東京都文京区小石川5-19-4 |

| 最寄駅 |

東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩約3分 |

| 見学時間 |

予約された見学ツアーによります。 |

| 見学料 | 予約された見学ツアーによります。 |

| ウェブサイト | 旧磯野家住宅(銅御殿) ※見学情報などはこちらをご覧ください |

旧加賀屋敷御守殿門(赤門)

| 名称 |

旧加賀屋敷御守殿門(赤門) |

|---|---|

| 概要 |

旧加賀屋敷御守殿門は、旧加賀藩主前田家上屋敷の御守殿門として、文政10年(1827年)に第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に建てられたものです。現在は、東京大学本郷キャンパスの「赤門」として有名であり、転じて東京大学の俗称となっています。なお、東大の赤門は本郷キャンパスの南西にあり、正門ではありません。 建築様式としては薬医門であり、切妻造の本瓦葺、左右に唐破風造の番所を置いています。江戸時代後期の高麗門の典型的な形式を残す建造物です。焼失したら再建は許されなかったので、江戸時代の御守殿門の形と技術を今に伝えるただ一つの貴重な建造物となっています。 2020年に両脇の番所の耐震基礎診断を行ったところ一部の耐震性能が低いことがわかり、赤門の耐震性能も低いおそれがあるため、2021年2月12日から閉鎖して耐震診断が実施されています。必要な改修工事は2025年度以降に実施予定とされ、再開門時期は未定です(※2024年3月現在)。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ南北線・千代田線「東大前」駅から徒歩約5分 |

| 見学時間 |

平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時までの間、自由に見学可能 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 東京大学「国の重要文化財 指定」 |

護国寺月光殿(旧日光院客殿)

| 名称 |

護国寺月光殿(旧日光院客殿) |

|---|---|

| 概要 |

護国寺月光殿(旧日光院客殿)は、東京都文京区にある浄土宗の寺院、護国寺の客殿です。この建物は、大津市(近江)の三井寺(園城寺)の日光院の客殿を昭和3年に移築したもので、桃山時代の建築とされています。月光殿は、今に書院様式を伝える貴重な遺構です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ有楽町線「護国寺」駅下車すぐ |

| 拝観時間 |

護国寺拝観時間:10時から(12時から13時、閉堂)16時まで。行事等により拝観不可もあり |

| 拝観料 | ※特別公開時にご確認ください |

| ウェブサイト | 大本山 護国寺「護国寺について」 |

護国寺本堂

| 名称 |

護国寺本堂 |

|---|---|

| 概要 |

護国寺は東京都文京区にある名刹で、徳川5代将軍・綱吉の生母である桂昌院の発願により創建された祈願寺です。この寺は、元禄時代の本堂と昭和3年に移築された月光殿の両方が国の重要文化財に指定されています。 明治16年と大正15年に火災により堂宇の多くが失われましたが、観音堂(本堂)は元禄時代の姿を保ち、月光殿(重文)は近江三井寺から移築されたもので、桃山期の建築美を今に伝えています。薬師堂、大師堂、多宝塔、忠霊堂、仁王門、惣門、中門などの堂宇が保存または再建され、元禄文化の粋を集めた書画・什器などの国宝や重要文化財が寺宝として所蔵されています。 護国寺は震災や戦災にもかかわらず、江戸時代の面影を今に伝える場所として親しまれている、歴史的な価値を持つ建物です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ有楽町線「護国寺」駅下車すぐ |

| 拝観時間 |

10時から(12時から13時、閉堂)16時まで。 |

| 拝観料 | 無料 |

| ウェブサイト | 大本山 護国寺 |

その他、文京区には以下の重要文化財があります。

目黒区の重要文化財

旧前田家本邸

| 名称 |

旧前田家本邸 <洋館、茶室待合、和館、洋館渡廊下、和館渡廊下、和館門及び塀、門衛所、正門及び塀> |

|---|---|

| 概要 |

旧前田家本邸は、旧加賀藩主で前田家第16代当主にして伯爵の利為(としなり)が自邸として建立しました。元々、本邸は江戸期に上屋敷があった本郷に維新後もありましたが、関東大震災後に東京帝国大学と土地を交換して、現在の駒場を新邸と決定しました。 昭和4年(1929年)に洋館が竣工、翌年に外賓のための施設として和館が竣工しました。洋館1階は晩餐会を行う社交の場、2階が家族の生活の場で、南には広大な芝庭が広がり、和館には茶室や回遊式庭園が備えられています。洋館と和館は趣を異にしながらも有機的につながっています。 旧前田家本邸は、華やかな当時の上流階級の暮らしを垣間見ることができる貴重なスポットです。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒153-0041 東京都目黒区駒場4-3-55 |

| 最寄駅 |

京王井の頭線「駒場東大前」駅 西口徒歩12分 |

| 見学時間 |

<洋館> <和館> |

| 見学料 | <洋館>無料(1、2階公開部分) |

| ウェブサイト | 東京都生涯学習情報「旧前田家本邸」 |

その他、目黒区には以下の重要文化財があります。

世田谷区の重要文化財

大場家住宅(東京都世田谷区世田谷)

| 名称 |

大場家住宅(東京都世田谷区世田谷) <主屋、表門> |

|---|---|

| 概要 |

大場家住宅は、大場六兵衛盛政が代官となってから明治維新まで、世田谷代官屋敷として使われていた大場家の居宅兼役宅で、別名『大場代官屋敷』とも呼ばれています。 屋根を寄棟造り茅葺とし、主屋は式台が付く平屋建て(一部2階)の建物、表門は長屋門形式をもち、正面右手に番所、左手に潜戸が付きます。建築年代は、大場家文書などから元文2年(1737年)に主屋が建てられ、宝暦3年(1753年)に式台が付けられたと思われますが、表門は資料が無く、宝暦3年頃の建築と推定されています。 大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在で、昭和53年(1978年)1月21日に住宅建造物としては都内で初めて、国の「重要文化財」に指定されました。 この代官屋敷は、大場家の世襲により代官職を務めた場所であり、その歴史的な価値が認められています。敷地内には世田谷区立郷土資料館もあり、江戸時代の民家建築や代官屋敷の暮らしを知る上で貴重な場所です。 なお、「世田谷(大場)代官屋敷」という名称は、歴史的建造物としての意味合いを含めて、施設全体を指す場合に使用されます。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷1-29-18 |

| 最寄駅 |

東急世田谷線 「上町」駅下車 徒歩3分 |

| 公開時間 |

9時から16時30分まで |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 世田谷区立郷土資料館 |

新宿区の重要文化財

旧馬場家牛込邸

| 名称 |

旧馬場家牛込邸 |

|---|---|

| 概要 |

旧馬場家牛込邸は、東京都新宿区にある住宅であり、1928年に建てられました。この邸宅は、富山で海運業を営んでいた馬場家の東京における拠点として、建築家の吉田鉄郎の設計により建てられました。戦後、この建物は最高裁判所長官の公邸として使用されていました。この建物は、馬場家の歴史的な居住地であり、その格式ある役職にふさわしい建物として昭和初期の和風建築を代表する、全国的にも数少ない重要な遺例です。現在は国指定重要文化財として認められています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒162-0827 東京都新宿区若宮町39番 |

| 最寄駅 |

都営地下鉄大江戸線「牛込神楽坂」駅から徒歩約5分 |

| 見学時間 |

一般公開なし |

| 見学料 | 一般公開なし |

| ウェブサイト | 文化遺産オンライン「旧馬場家牛込邸」 |

学習院旧正門

| 名称 |

学習院旧正門 |

|---|---|

| 概要 |

この門は、明治10年に神田錦町にあった華族学校(現在の学習院)の正門として建てられました。その後、学校舎が焼失した際に鐘ヶ淵紡績株式会社に移り、さらに昭和3年に目白の学習院本院に戻り、第二次大戦後に女子学習院が移転してきたため、昭和24年に現在の場所に移されました 。 この立派な門は鋳鉄製で、左右に脇柱と袖塀をもち、本柱と本柱の間は5.54メートル、本柱と脇柱の間は1.7メートルと規模の大きなものです。本柱と脇柱は方柱で、透かしの唐草紋様が目を引きます。扉は洋風鉄扉の形式をとっていますが、唐草紋様や蕨手紋様を主体とし、日本調の意匠としています 。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒162-0052 東京都新宿区戸山3-20-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ副都心線「西早稲田」駅から徒歩5分 |

| 見学時間 |

公道に面するためいつでも見学可能 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 新宿観光振興協会「学習院旧正門」 |

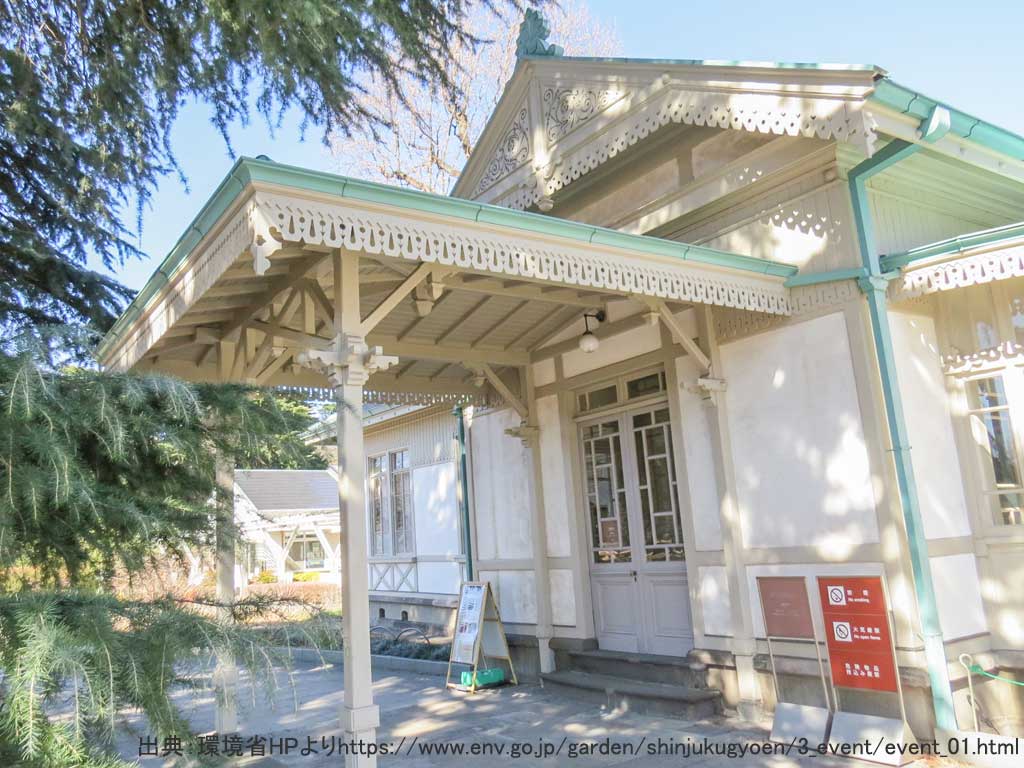

新宿御苑旧洋館御休所

| 名称 |

新宿御苑旧洋館御休所 |

|---|---|

| 概要 |

新宿御苑内にある「旧洋館御休所」は、明治29年(1896年)に建設された木造平屋の建物です。この建物は、温室に隣接した洋館で、皇族が温室を訪れる際の休憩施設として使用されていました。大正13年(1924年)にほぼ現在の姿になり、一時期はゴルフやテニスのクラブハウスとしても利用されたことがあります。 旧洋館御休所は、19世紀後半にアメリカで流行したスティック・スタイルと呼ばれる木造建築様式で建てられています。外壁は下見板張り、屋根は寄棟造りとなっています。正面にはベランダがあり、その上には三角形のペディメントが飾られています。内部は、和洋折衷の様式で造られています。玄関ホールは吹き抜けになっており、天井にはステンドグラスが嵌め込まれています。客室は暖炉やシャンデリアなどが飾られ、当時の華やかな雰囲気が残されています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 |

| 最寄駅 |

『新宿門』へ 『千駄ヶ谷門』へ 『大木戸門』へ |

| 公開時間 |

開園日の9:30~16:00 |

| 入園料 | 一般:500円(30人以上の団体割引400円) 65歳以上、学生(高校生以上):250円 ※証明書の提示必要 小人(中学生以下):無料 |

| ウェブサイト | 新宿御苑(環境省) |

その他、新宿区には以下の重要文化財があります。

大田区の重要文化財

池上本門寺宝塔

| 名称 |

池上本門寺宝塔 |

|---|---|

| 概要 |

日蓮宗の宗祖・日蓮の荼毘所(だびしょ)跡と伝える地に建つ、特徴ある形式の塔婆(とうば)です。 宝塔は、上下層とも円形の平面をもつ木造の仏塔で、屋根は宝形造(ほうぎょうづくり)、銅板葺(どうばんぶき)で、その上に露盤と相輪を載せています。宗祖の550 回遠忌(おんき)に際し、信徒の本願により、文政11年(1828)に上棟しました。 内部空間を持つ木造の宝塔は全国的にも類例が少なく、宝塔形式の塔としては最大規模の遺構(いこう)です。また、建物内外は彫刻や彩色(さいしき)によって荘厳(しょうごん)され、意匠的に高い価値を有しています。 なお、指定名称は「池上本門寺宝塔」ですが、建立当所より「多宝塔」と呼称されています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒146-0082 東京都大田区池上2-10 |

| 最寄駅 |

東急池上線「池上」駅から徒歩約15分 |

| 見学時間 |

外観はいつでも見学可能。年中無休。 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 文化庁「池上本門寺 宝塔」 |

本門寺五重塔

| 名称 |

本門寺五重塔 |

|---|---|

| 概要 |

池上本門寺の五重塔は、東京都大田区池上にある日蓮宗の大本山池上本門寺の境内に建つ五重塔です。徳川家康の命により、二代将軍徳川秀忠の乳母・岡部局の発願で建立。慶長12年(1607年)に着工し、翌年慶長13年(1608年)に完成しました。 池上本門寺の五重塔は、関東地方に現存する江戸時代以前に建てられた最古の五重塔であること、初層は和様、二層以上は唐様の折衷様式であることなどから、昭和33年(1958年)に国の重要文化財に指定されました。 池上本門寺の五重塔は、境内に入って間近に見ることができます。普段は内部に入ることはできませんが、荘厳な姿を眺めることができます。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒146-0082 東京都大田区池上1-19-22 |

| 最寄駅 |

東急池上線「池上」駅から徒歩約13分 |

| 見学時間 |

外観はいつでも見学可能。年中無休。 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 池上本門寺ホームページ |

品川区の重要文化財

旧島津家本邸

| 名称 |

旧島津家本邸<本館、事務所> |

|---|---|

| 概要 |

旧島津家本邸は、東京都品川区にあるジョサイア・コンドル設計によるイタリア・ルネッサンス様式の洋館で、現在は清泉女子大学の本館として使用されています。 旧島津家本邸は、明治時代から大正時代にかけて活躍した薩摩藩出身の政治家・島津忠重公爵の邸宅として、1917年に建てられました。設計は、鹿鳴館や旧ニコライ堂などを手掛けたイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが担当しました。 煉瓦造・白タイル張りの地上2階地下1階建てで、建築面積は約840平方メートル。外観は、ルネッサンス様式の典型的な特徴である左右対称のファサードや、アーチ型の窓や扉などが特徴です。内部は、玄関ホール、大階段、食堂、応接室などがあり、当時の華族の暮らしを偲ぶことができます。特に、玄関ホールの大理石の床やステンドグラス、大階段の手すりの装飾などは、非常に凝っています。 旧島津家本邸は,洋式の生活に特化した本格的な邸宅を実現しており,また,家政を司る事務所も残り,旧大名家華族の本邸の在り様を示して重要です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田3-16-21 |

| 最寄駅 |

JR、都営浅草線、東急池上線「五反田」駅から徒歩10分 |

| 見学時間 |

春秋に学生ガイドによる見学ツアーあり(事前申込制) |

| 見学料 | 無料(見学ツアー応募者多数の場合抽選です) |

| ウェブサイト | 清泉女子大学「旧島津家本邸」 |

その他、品川区には以下の重要文化財があります。

- 宝篋印塔<1・2> ほうきょういんとう(品川区西五反田4-12-1)

豊島区の重要文化財

自由学園明日館

| 名称 |

自由学園明日館 <講堂、西教室棟、東教室棟、中央棟> |

|---|---|

| 概要 |

自由学園明日館は、学校法人自由学園が所有する施設で、国の重要文化財として指定されています。この建物は、世界的建築家フランク・ロイド・ライトとその弟子であった遠藤新によって設計されました。 自由学園明日館は、羽仁吉一・羽仁もと子夫妻によって1921年に設立され、当初は女学校として開校されました。その後、フランク・ロイド・ライトと遠藤新による建物群が建てられ、学校の移転後も「明日館」として利用されています。建物内は見学可能で、ガイドによる解説付きの見学ツアーも行われます。また、喫茶付きの見学などもあります。 自由学園明日館は、歴史的な価値を持つ建物であり、文化的な体験を求める方々にとって魅力的な場所です。 口コミまとめ

|

| 住所 |

〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-31-3 |

| 最寄駅 |

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線、東武東上本線、西武池袋線「池袋」駅メトロポリタン口より徒歩5分 |

| 開館時間 |

通常見学 :10:00~16:00(15:30までの入館) |

| 見学料 |

建物見学のみ:500円 |

| ウェブサイト | 自由学園明日館 |

雑司ヶ谷鬼子母神堂

| 名称 |

雑司ヶ谷鬼子母神堂 |

|---|---|

| 概要 |

雑司ケ谷鬼子母神堂は、東京都豊島区雑司が谷にある日蓮宗の寺院で、鬼子母神を祀る神社です。鬼子母神は安産や子育ての神様として信仰を集めています。この重要文化財は、南の参道に樫並木が広がり、平坦な境内の北寄りにほぼ南東を正面として建っています。 鬼子母神堂には、室町時代の作と伝わる鬼子母神尊像が祀られており、永禄4年(1561年)に鬼子母神像が出現したことに始まる歴史があります。現在の本殿は寛文4年(1664年)に第二代広島藩主浅野光晟の正室・自昌院の寄進によって建立され、元禄13年(1700年)に相の間と拝殿が増築されました。江戸時代から武士から庶民まで信仰を集め、江戸の名所として栄えました。 境内には武芳稲荷、法不動堂、樹齢700年の大公孫樹(東京都の天然記念物)などもあります。2016年に国の重要文化財(有形文化財(建造物))に指定されました。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-15-20 |

| 最寄駅 |

JR「池袋」駅東口(西武百貨店前)より、明治通りを新宿方向へ歩き、「南池袋3丁目」歩道橋を左折、約15分 |

| 開堂時間 |

9:00~17:00 |

| 参拝料金 |

無料(御朱印やお守り、御祈願などは有料) |

| ウェブサイト | 「鬼子母神へようこそ」 |

江東区の重要文化財

旧弾正橋(八幡橋)

| 名称 |

旧弾正橋(八幡橋) |

|---|---|

| 概要 |

旧弾正橋は、東京都江東区富岡にある八幡堀遊歩道にかかる人道橋です。別名「八幡橋」とも呼ばれています。 旧弾正橋は、もともと明治11年(1878年)に、現在の東京都中央区宝町の楓川に架橋されました。当時は「弾正橋」と呼ばれていました。橋名は、付近にあった島田弾正屋敷に由来しています。関東大震災後の昭和4年(1929年)に、現在地に移設されました。移設時に幅員が縮小され、現在の長さ15.2メートル、幅2メートルになりました。 旧弾正橋は、鉄を主材料として造られた橋としては日本最古のものと言われています。形式は単径間アーチ(タイドアーチ)で、アーチ部分は鋳鉄、他は錬鉄から成り、現在では見られない珍しい材の組み合わせ方となっています。 旧弾正橋は、明治初期の橋の風格を持ち、菊の紋章が取り付けられているなど、橋梁建築技術的価値が高いことから、国の重要文化財に指定されています。 口コミまとめ

|

| 住所 |

〒135-0047 東京都江東区富岡1-19-1 |

| 最寄駅 |

都営大江戸線・東京メトロ東西線「門前仲町」駅1番出口徒歩5分 |

| 見学時間 |

常時可能 |

| 見学料 |

無料 |

| ウェブサイト | 文化遺産オンライン「旧弾正橋(八幡橋)」 |

明治丸

| 名称 |

明治丸 |

|---|---|

| 概要 |

明治丸は、1874年にイギリスで建造された鉄製帆付汽船で、日本に現存する唯一の鉄船です。 明治政府が灯台巡視船としてイギリスに発注、その性能の高さから、灯台見回りの業務の他にも様々な活動を行いました。例えば、明治天皇が東北巡幸の際に乗船した船であり、また琉球王国最後の国王・尚泰の嫡子である中城王子も「琉球処分」の際に明治丸に乗船して上京したことで知られています。なお、明治天皇が明治丸を使っての東北巡幸の際、7月20日に帰着されたことから7月20日が「海の日」となっています。 明治30年(1897年)からは商船学校(現東京海洋大学)に譲渡され、係留練習帆船として使用、昭和29年(1954年)に練習船の役目を終えました。現在は東京海洋大学越中島キャンパスに保存されています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒135-8533 東京都江東区越中島2-1-6 東京海洋大学 |

| 最寄駅 |

JR京葉線「越中島」駅(各駅停車のみ) 2番出口 徒歩約2分 |

| 公開時間 |

一般公開:火木と第1・3土曜日 10:00~15:00(※4月~9月は16:00まで) |

| 入場料 | 無料(中学生以下は引率者が必要) |

| ウェブサイト | 重要文化財明治丸 国立大学法人東京海洋大学海洋工学部 |

中央区の重要文化財

永代橋

| 名称 |

永代橋 |

|---|---|

| 概要 |

永代橋は、隅田川に架かる鋼製アーチ橋で、東京都中央区と江東区を結んでいます。 現在の永代橋は3代目で、1926年に完成したものです。初代の橋は、1698年に架橋されました。当時は木橋で、永代島と呼ばれていた中洲にちなんで名付けられました。2代目の橋は、1878年に架橋された鋼製橋です。歌川広重の木版画でも知られるこの橋は、落橋や火災など幾たびの災難を乗り越え、現在では青い鉄と梁で造られた姿を見せています。 現在の橋は、アーチ橋としては日本初の鋼製橋です。設計者は、当時内務省土木局長だった太田圓三。太田は、アメリカで近代橋梁技術を学んでおり、永代橋の設計にもその経験を生かしました。構造は、全長184.7メートル、幅員25.6メートルです。アーチの支間長は100.6メートルで、当時としては世界最長のタイドアーチ橋でした。 永代橋は、その美しい景観から、東京の観光名所としても人気があります。橋の上からは、隅田川を行き交う船や、東京スカイツリーなどの高層ビルを眺めることができます。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒104-0033 中央区新川1丁目~〒135-0034東京都江東区永代1丁目・〒135-0031江東区佐賀1丁目 |

| 最寄駅 |

東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅徒歩約10分 |

| 見学時間 |

常時可能 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 東京の観光公式サイトGOTOKYO「永代橋」 |

高島屋東京店

| 名称 |

高島屋東京店 |

|---|---|

| 概要 |

高島屋日本橋店は、日本橋から銀座へ向かう中央通りに位置しており、登録名称「高島屋東京店」で重要文化財に指定されています。この建物は、百貨店建築としては初めての重要文化財として、平成21年(2009年)に指定されました。 高島屋日本橋店は、昭和8年(1933年)に地下2階地上7階建ての百貨店として日本橋にオープンしました。当初の名称は「日本生命館」で、日本生命が建築し、高島屋日本橋店がテナントとして入居するスタイルでした。その後、増築や改築を繰り返し、現在は日本橋高島屋(本館部分)が国の重要文化財に指定されています。この建物は、西欧の歴史様式に日本的な要素を加味した高橋貞太郎による当初部分と、近代建築の手法を駆使した村野藤吾の設計による増築部分からなり、日本の百貨店建築を代表するものの一つとされています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1 |

| 最寄駅 |

JR「東京」駅八重洲北口から徒歩5分 |

| 営業時間 |

日本橋高島屋 本館 見学ツアー:毎月第2木曜日 午前11時から約1時間(要予約) |

| 入場料 | 無料 |

| ウェブサイト | 重要文化財 高島屋日本橋店 |

築地本願寺本堂

| 名称 |

築地本願寺本堂 |

|---|---|

| 概要 |

築地本願寺は、東京都中央区に位置する浄土真宗本願寺派の寺院で、歴史的な背景と美しい建築様式で知られています。 築地本願寺は1617年に浅草近くに創建されましたが、1657年の「明暦の大火」と呼ばれる大火事で焼失。その後、再建のために江戸幕府から与えられた土地が現在の場所です。当時は海上だったため、海を埋め立てて土地を築き、本堂を建立したことが「築地」という名称の由来となっています。 1923年には関東大震災に伴う火災で再度本堂が焼失しましたが、1934年に再建され、現在の本堂が完成しました。この本堂は、東京帝国大学(現在の東京大学)名誉教授で建築史家の伊東忠太博士によって設計されました。伊東博士はアジア各国を旅して建築研究を行い、シルクロードを旅した大谷光瑞(当時の浄土真宗本願寺派門主)と出会い、築地本願寺の建物にはインドやアジアの古代仏教建築を模した外観やステンドグラス、動物の彫刻などが特徴です。このオリエンタルな雰囲気は、まさにシルクロードを伝わる仏教伝来のルーツを感じさせます。 2014年には築地本願寺の本堂と大谷石の石塀、三門門柱が国の重要文化財に指定されました。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒104-8435 東京都中央区築地3-15-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ日比谷線「築地」駅 出口1直結 |

| 参拝時間 |

本堂 6:00〜16:00(夕方のお勤め終了後) |

| 入場料 | 無料 |

| ウェブサイト | 浄土真宗本願寺派 築地本願寺 |

日本銀行本店本館

| 名称 |

日本銀行本店本館 |

|---|---|

| 概要 |

日本銀行本店本館は、日本の中央銀行であり、お札を発行している建物です。 この建物は、近代建築の巨匠である辰野金吾が設計、明治29年(1896年)に完成しました。耐震性に優れ、関東大震災(1923年)でも倒壊しなかったことで知られています。 この建物は、古典様式の特徴的な外観を持っており、中央部分のドームや一本柱が目を引きます。日本を代表する近代建築として、国の重要文化財に指定されています。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ半蔵門線「三越前」駅 B1出口から徒歩1分 |

| 見学時間 |

事前予約制・約60分 |

| 見学料 |

無料(各回定員20名先着順) |

| ウェブサイト | 日本銀行 |

日本橋

| 名称 |

日本橋 |

|---|---|

| 概要 |

日本橋は、慶長8年(1603年)に徳川家康によって最初に建設された、東京都中央区にある日本橋川に架かる橋です。 江戸時代の五街道の起点であり、東海道の最初の橋でもあります。当時は木造の橋で、何度も洪水で流されました。現在の橋は20代目で、明治44年(1911年)に完成したルネサンス様式の石造二重アーチ橋、長さ49メートル、幅27.3メートルで、花崗岩と青銅で造られています。欄干の中央部分には美しい麒麟(きりん)像があり、日本橋のシンボルとなっています。また、橋を渡る道路の中央部には、日本国道路元標が置かれています。 日本橋は、日本の重要な文化遺産です。平成11年(1999年)に国の重要文化財に指定されました。橋は、東京のシンボルであり、多くの観光客が訪れる人気スポットです。 口コミまとめ

▶日本橋にまつわる都市伝説はこちら |

| 住所 | 東京都中央区日本橋一丁目・日本橋室町一丁目間 ※橋の上は中央通り |

| 最寄駅 |

東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅から徒歩約3分 |

| 見学時間 |

常時可能 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 日本橋 |

その他、中央区には以下の重要文化財があります。

千代田区の重要文化財

旧江戸城 外桜田門・田安門・清水門

| 名称 |

旧江戸城外桜田門、櫓門 きゅうえどじょうそとさくらだもん、やぐらもん |

|---|---|

| 概要 |

旧江戸城には、国の重要文化財に指定されている3つの枡形門があります。 1. 外桜田門(そとさくらだもん) 江戸城外郭の南側、桜田門外の交差点に位置します。徳川家康が江戸城に入城した際に最初に通った門とされ、江戸城の表玄関の一つとして重要な役割を果たしました。 見どころは、高麗門形式の楼門と、左右に脇門を配した枡形構造です。 安政7年/万延元年(1860)、大老井伊直弼がこの門外の堀端で水戸浪士らに暗殺される「桜田門外の変」が起きた場所です。 2. 田安門(たやすもん) 田安門は、東京都千代田区北の丸公園内にある、旧江戸城の門です。北面する高麗門と西側に矩折りに位置する櫓門からなる枡形門です。1961年(昭和36年)に「旧江戸城田安門」として国の重要文化財に指定されています。 田安門の創建年代は明らかではありませんが、高麗門の扉の釣金具に残された刻銘から、寛永13年(1636年)に建てられたものと考えられています。 江戸時代、田安門は北丸西側の主要な出入口として利用されていました。門内には、徳川将軍家の一門である田安徳川家の屋敷がありました。 明治維新後、田安徳川家屋敷は取り壊され、跡地は北の丸公園となりました。 3. 清水門(しみずもん) 東京都千代田区北の丸公園内にある、旧江戸城の門。東面する高麗門と南側に矩折りに建つ櫓門からなる桝形門です。江戸城内郭の北側、皇居東御苑の北西角に位置します。江戸城内郭への出入口の一つとして、また、江戸城北側を流れる清水濠の防御施設として建てられました。 創建年代は明確ではありませんが、慶長12年(1607年)に北の丸普請が行われていたことから、この時期に建てられたものと考えられています。寛永元年(1624年)に、安芸広島藩主浅野長晟によって改築されましたが、明暦3年(1657年)の大火で焼失、翌、万治元年(1658年)に再修築されました。 中世に、現在の清水門が建っている辺りには清水寺があったことが、名称の由来とされています。 これらの3つの城門は、江戸城の歴史と文化を伝える貴重な遺構です。 口コミまとめ

|

| 住所 | <外桜田門>〒100-0002 東京都千代田区皇居外苑1-1 <田安門>〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-5 <清水門>〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園1-1 |

| 最寄駅 |

<外桜田門>東京メトロ有楽町線「桜田門」駅3番出口より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線 |

| 見学時間 |

<外桜田門>9:00~17:00(入館は16時30分まで)、休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 見学料 |

<外桜田門>無料 |

| ウェブサイト |

東京駅丸ノ内本屋

| 名称 |

東京駅丸ノ内本屋 |

|---|---|

| 概要 |

東京駅丸ノ内本屋は、日本で最も大きなターミナル駅である東京駅の一部であり、赤レンガ造りの建物です。 この歴史的な建物は、辰野金吾氏によって設計され、2003年に国の重要文化財に指定されました。丸の内口駅舎は、八角形の南北ドームが象徴的で、天井には威風堂々とした鷲の彫刻が施されています。夜にはライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出します。 丸の内口駅舎の正面に広がる「丸の内駅前広場」は、開放的な広場で、ケヤキと芝生が植えられ、都会と自然の共存を感じさせます。また、中央には「皇室専用貴賓出入口」があり、皇室の儀式を行う際に儀装馬車が通ります。 東京駅構内にはさまざまな時間を過ごす場所があります。地下には椅子やテーブルが設けられた「びゅうスクエア待ち合わせ場所」や「銀の鈴広場」があり、休憩所として利用できます。また、改札内外には多種多様なショップがあり、飲食店やお土産屋さんも充実しています。 また、辰野金吾の資料を展示する「東京駅ギャラリー」や、駅舎の歴史を紹介する「東京駅歴史資料室」などがあります。 口コミまとめ

|

| 住所 |

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 |

| 最寄駅 |

東京駅構内(JR東京駅丸の内口) |

| 見学時間 |

常時見学可能 |

| 見学料 | 無料 |

| ウェブサイト | 千代田区観光協会「東京駅丸ノ内本屋」 |

日本ハリストス正教会教団復活大聖堂(ニコライ堂)

| 名称 |

日本ハリストス正教会教団復活大聖堂(ニコライ堂) |

|---|---|

| 概要 |

日本ハリストス正教会教団東京復活大聖堂(通称:ニコライ堂)は、東京都千代田区神田駿河台にある教会堂です。この美しい聖堂は、1891年(明治24年)にロシア正教会の大主教であるニコライ・カサートキン(Nikolai Kasatkin)によって建てられました 建築面積は約800平方メートル、緑青を纏った高さ35メートルのドーム屋根が特徴であり、日本で初めてにして最大級の本格的なビザンティン様式の教会建築といわれます。 ニコライ堂は、日本ハリストス正教会教団の中心であり、全日本の府主教座・東京大主教座聖堂です。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-1-3 |

| 最寄駅 |

JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅聖橋口より徒歩2分 |

| 拝観時間 |

一般拝観:月曜日を除く13時~16時(10月1日〜3月31日は15:30まで) |

| 拝観料 | 大人300円(中学生100円、小学生以下無料) |

| ウェブサイト | ニコライ堂公式サイト |

その他、千代田区には以下の重要文化財があります。

台東区の重要文化財

浅草神社

| 名称 |

浅草神社 |

|---|---|

| 概要 |

浅草神社は、東京都台東区にある神社で、浅草寺の東隣に鎮座しています。浅草寺の創建にも深く関わり、通称では三社権現や三社様とも呼ばれています。 その由緒は古く、推古天皇の御代にさかのぼります。漁師の檜前浜成と武成の兄弟が、海で漁労をしていた際、観音像を見つけました。彼らはその尊像を祀り、土師真中知に相談したところ、これが聖観世音菩薩の仏像であることが判明しました。その後、観音像を奉安し、浅草寺の起源となり、多くの参詣者を引き寄せました。 慶安2年(1649年)、第三代徳川将軍家光公により建立寄進された社殿は 、本殿、幣殿、拝殿からなり、幣殿と拝殿が渡り廊下でつながれている権現造りと呼ばれる建築様式です。度重なる火災や戦争、関東大震災などの被害を免れ、350年たった現在も当時の面影をそのままに残しています。この社殿は国の重要文化財に指定されており、色彩豊かな彩色や霊獣の絵画が特徴です。また、神社内には神楽殿や神輿庫もあります。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ銀座線「浅草」駅から徒歩7分 |

| 拝観時間 |

自由 |

| 拝観料 | 無料 |

| ウェブサイト | 「浅草神社」公式サイト |

旧岩崎家住宅(東京都台東区池之端一丁目)

| 名称 |

旧岩崎家住宅(東京都台東区池之端一丁目) |

|---|---|

| 概要 |

旧岩崎邸庭園は、明治29年(1896年)に岩崎彌太郎の長男で三菱第3代社長の久彌の本邸として建てられ、約1万5,000坪の敷地に20棟の建物がありました。現在は3分の1の敷地で、洋館・撞球室(どうきゅうしつ)・和館の3棟が残る。洋館は英国人建築家ジョサイア・コンドルの設計で、ジャコビアン様式の装飾があり、撞球室はスイスの山小屋風。和館には大広間や障壁画が残り、庭園は大名庭園の特徴を残す。昭和27年(1952年)に国有財産となり、最高裁判所司法研修所として使用され、洋館と撞球室が重要文化財に指定、和館大広間と敷地全体が平成11年(1999年)に重要文化財に指定されました。 口コミまとめ

|

| 住所 |

〒110-0008 東京都台東区池之端1-3-45 |

| 最寄駅 |

東京メトロ千代田線「湯島」駅より徒歩約3分 |

| 開園時間 |

9時00分~17時00分(入園は16時30分まで) |

| 入園料 |

一般・中学生:400円 |

| ウェブサイト | 東京都公園協会「旧岩崎邸庭園」 |

旧因州池田屋敷表門

| 名称 |

旧因州池田屋敷表門 |

|---|---|

| 概要 |

旧因州池田屋敷表門(黒門)は、江戸時代末期に建てられたとされる因州池田家(鳥取藩池田家)の江戸屋敷の表門で、堂々たる風格から「上野の黒門」とも呼ばれています。 この表門は、もともと丸の内大名小路(現在の丸の内3丁目)にあった鳥取藩池田家の江戸上屋敷にありましたが、明治25年に芝高輪台町の東宮御所正門として、さらに高松宮邸に引き継がれたものを、昭和29年に修復修理され、屋外展示施設として国立博物館に移築されました。創建の時期は定かではありませんが、形式・手法から江戸末期と推定されています。 屋根は入母屋造左右に向唐破風(からはふ)屋根の番所を備え、大名屋敷表門では東京大学の赤門と並び称されるものです。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9 東京国立博物館 |

| 最寄駅 |

JR「上野」駅公園口、または「鶯谷」駅南口下車 徒歩10分 |

| 観覧時間 |

外観は常時 門内部は開館日ならば常時観覧可能(当日の入館料は必要) <東京国立博物館開館時間> |

| 入館料 |

外観は無料 <東京国立博物館> |

| ウェブサイト | 東京国立博物館 屋外展示 |

その他、台東区には以下の重要文化財があります。

- 寛永寺旧本坊表門(黒門)

- 寛永寺清水堂

- 旧寛永寺五重塔

- 旧東京科学博物館本館

- 厳有院霊廟奥院

- 厳有院霊廟勅額門及び水盤舎

- 国立西洋美術館本館

- 旧十輪院宝蔵

- 常憲院霊廟奥院

- 常憲院霊廟勅額門及び水盤舎

- 浅草寺伝法院

- 浅草寺二天門

- 旧東京音楽学校奏楽堂

- 旧東京帝室博物館本館

- 東照宮社殿

- 表慶館

- 旧三河島汚水処分場喞筒場施設

北区の重要文化財

旧渋沢家飛鳥山邸

| 名称 |

旧渋沢家飛鳥山邸 <晩香廬、青淵文庫> |

|---|---|

| 概要 |

旧渋沢家飛鳥山邸は、日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一が晩年を過ごした邸宅です。東京都北区にある飛鳥山公園内に位置し、現在は青淵文庫と晩香廬の2つの建物が重要文化財として一般公開されています。 晩香廬は、渋沢栄一の喜寿を祝って現在の清水建設(株)が贈った洋風茶室です。1917(大正6)年の竣工で、丈夫な栗材を用いて丹念に作られ、暖炉・薪入れ・火鉢などの調度品、机・椅子などの家具にも、設計者の細やかな心遣いが見られます。 青淵文庫は、渋沢栄一の80歳のお祝いと、男爵から子爵に昇格した祝いを兼ねて竜門社(当財団の前身)が寄贈した煉瓦及び鉄筋コンクリート造の建物です。1925(大正14)年の竣工で、栄一の書庫として、また接客の場としても使用されました。渋沢家の家紋「丸に違い柏」に因んで柏の葉をデザインしたステンドグラスやタイルが非常に美しい洋館です。 口コミまとめ

▶「飛鳥山」の地名についてはこちら |

| 住所 | 〒114-0024 東京都北区西ケ原2-16-1 |

| 最寄駅 |

JR京浜東北線「王子」駅南口 徒歩約5分 |

| 開館時間 |

渋沢資料館: 10時00分~17時00分(最終入館16時30分) |

| 入館料 |

一般:300円(団体240円、3館共通券800円) |

| ウェブサイト | 「渋沢栄一記念財団」公式サイト |

その他、北区には以下の重要文化財があります。

- 旧醸造試験所第一工場(北区滝野川2-45-9)

国による醸造技術の研究・発展を目指し、明治37年5月に創設された大蔵省醸造試験所の清酒醸造試験工場として設立されました。

荒川区の重要文化財

旧三河島汚水処分場喞筒場施設

| 名称 |

旧三河島汚水処分場喞筒場施設 <阻水扉室(東)、阻水扉室(西)、沈砂池及び濾格室(東)、沈砂池及び濾格室(西)、濾格室上屋、量水器室及び喞筒室暗渠、喞筒室> |

|---|---|

| 概要 |

旧三河島汚水処分場喞筒場施設は、隅田川中流に位置する旧下水処理場施設で、東京市区改正事業の一環として、東京市技師米元晋一を中心として建設が進められ、大正11年3月に運用を開始しました。この施設は、わが国最初の近代下水処理場です。 喞筒(ポンプ)場施設は、地下深くに流入してきた下水を地上にある水処理施設に送り込むため、下水をポンプで吸い上げる施設です。旧三河島汚水処分場のうち、水処理施設は時代とともに最新技術のものへと更新されましたが、喞筒場施設は平成11年(1999年)に稼働を停止するまで旧態を保持し続けました。 この施設は、阻水扉室や沈砂池などの一連の構造物が、旧態を保持しつつまとめて残っており、近代下水処理場喞筒場施設の構成を知る上でも重要な文化財となっています。喞筒場施設は、地下のポンプ井から吸い上げるポンプが10台設置されており、その歴史的価値が認められ、国の重要文化財に指定されました。 口コミまとめ

|

| 住所 | 〒116-0002 東京都荒川区荒川8-25-1 |

| 最寄駅 |

東京メトロ千代田線「町屋」駅から徒歩13分 |

| 入館時間 |

9時~16時 |

| 入館料 |

無料 |

| ウェブサイト |

※掲載されている情報が最新ではない場合もあるため、ご訪問前には、必ずご自身で公式サイト等をご確認ください。

忙しい日常にちょっと立ち止まって、歴史に触れてみませんか?

現代社会は、目まぐるしく変化し、私たちは常に時間に追われています。しかし、たまには忙しい日常から離れて、歴史に触れてみてはいかがでしょうか?

重要文化財は、私たちに過去の人々の暮らしや文化を教えてくれます。それらは、単なる古い建物ではなく、日本の歴史を語る貴重な資料です。

東京を訪れた際には、ぜひ重要文化財を訪ねてみてください。きっと、新たな発見と感動が待っているはずです。

※掲載されている情報が最新ではない場合もあるため、ご訪問前には、必ずご自身で公式サイト等をご確認ください。

東京の街から江戸の暮らしに思いを馳せる 江戸から続く東京の地名シリーズ

江戸時代の都市伝説と言えばこちら→「本当は7つだけではない!江戸の七不思議」

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説