江戸の七不思議

- 七不思議の起源

- 本所七不思議

- 八丁堀七不思議

- 馬喰町七不思議

-

その他の江戸の七不思議

- 麻布七不思議

柳の井戸、狸穴の古洞、広尾の送り囃子、善福寺の逆さ銀杏、蟇(がま)池、長坂の脚気石、一本松 - 番町七不思議

城家の団子婆、朽木の幽霊、狸囃子、足洗い、宅間稲荷の霊験番町の番町知らず、八つの拍子木 - 品川・東海寺七不思議

片身の鱸(スズキ)、鳴かないカエル、片なりのイチョウ、潮見の石、血の出る松、火消しの槇(まき)、千畳づりの蚊帳 - 千住の七不思議

千住大橋と大亀、千住大橋と大緋鯉、牧の野の大蛇、片葉の葦、子福さま、金剛寺のそばえんま、おいてけ堀 - 豊島七不思議

王子装束狐、狐の嫁入り、人形流し、太古の音、大道法師、八百比丘尼(やおびくに)、深んどう(ふかんど)、罰当たりの杉、でっかん坊橋 - 江戸城七不思議

北の御部屋の猫、夜泣き石、血湧きの井戸、踊る白狸、月見の池、願掛け松、大奥の雛祭り、深夜の馬の蹄、行方不明の軍用金 - 吉原七不思議

大門あれど玄関なし、河岸あれど舟つかず、角町あれど角(すみ)にはあらず、茶屋あれど茶は売らず、新造にも婆あり、若い者にも禿あり、遣り手といえども取るばかり

- 麻布七不思議

七不思議の起源

誰しも一度は「七不思議」という言葉を聞いたことがあると思います。

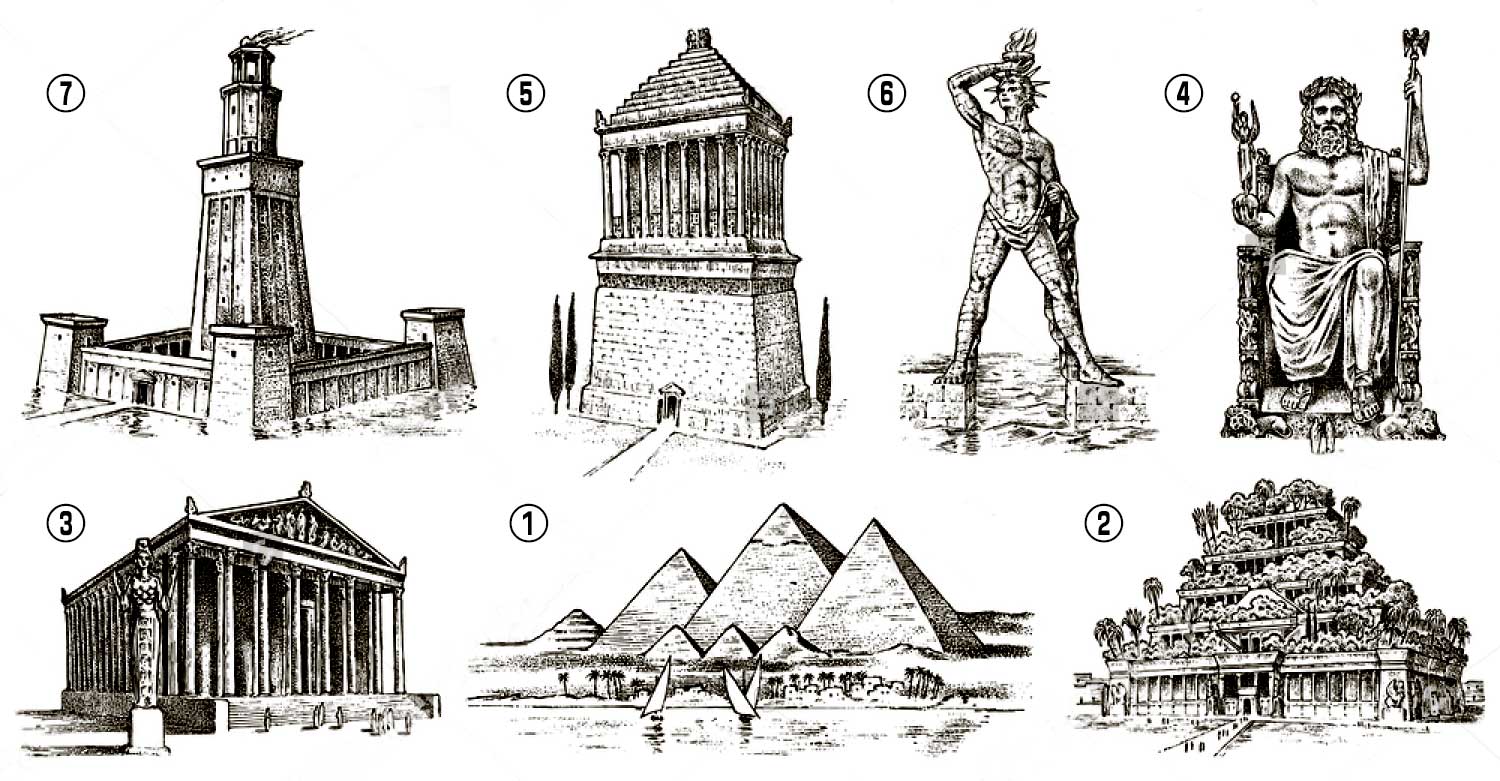

そもそも「七不思議」という言葉は外来語を翻訳して生まれた言葉で、次にあげる古代の巨大建造物に対して使われていました。

- ① ギザの大ピラミッド

- ② バビロンの空中庭園

- ③ エフェソスのアルテミス神殿

- ④ オリンピアのゼウス像

- ⑤ ハリカルナッソスのマウソロス霊廟

- ⑥ ロドス島の巨像

- ⑦ アレクサンドリアの大灯台

日本では昔から怪談や幽霊などの不思議な話を集めて、その地域や場所ごとに「〇〇の七不思議」とすることが流行りました。江戸時代は特に奇談が好まれて、越後七不思議や甲斐国七不思議など人気があり、江戸の七不思議の中では「本所七不思議」が特に有名ですが、その後続々と各地の七不思議が誕生して、今現在まで語り継がれています。

現代においても、学校や病院などの怖い話を集めて「学校の七不思議」や「病院の七不思議」とする話が、怪談ものの一つのジャンルとして人気があります。

江戸時代の七不思議は、江戸の地域や地形に基づいて特色ある話題が語られており、話も7つに限られず、その7つの選定にはいくつか異説が存在します。ただ、どの話も池沼・堀・井戸・橋などの水辺や、異形の樹木・草などの植物、怪音・怪光に関連する現象の三点が共通点として挙げられます。

本所七不思議

七不思議とありますが、消滅してしまった話も含めると12話あるなど、必ずしも七つに固定されてはいません。

本所のとある釣り堀。男が夢中で魚を釣り上げていたところ、気が付けば夕方に。もう帰ろうと魚でいっぱいの駕籠を持って行こうとすると、「置いてけ、置いてけ」と声が聞こえました。びっくりしてその場を急いで逃げましたが、ふと気が付くと、駕籠の中は空っぽになっていたということです。この話の場所は、一説では現在の錦糸町辺りといいます。

両国のあたりに「足洗い屋敷」という大きな屋敷があった。夜更けになると天井から血だらけの巨大な足が天井を突き破って降りてきて、「足を洗え~」と騒ぐ。きれいに足を洗ってあげれば、そのまま天井裏へ帰って行って天井も元通りに。しかし、ちゃんと洗ってあげないと、朝まで暴れて屋敷中の天井を踏み抜いてしまう。

隅田川べりの松浦家上屋敷の椎の木はよく繁っているのに、どんなに風が吹いても落葉したことがないという。椎の木は常緑樹のため落葉樹に比べれば葉が落ちにくということがあるが、人が見るといつもきれいに掃除されているので、このような話が出来たと思われる。また、このことが有名になり、松浦家は「椎の木屋敷」と呼ばれるようになった。

留蔵というならず者はお駒という美しい娘を想っていて、ある日、母親の用事で出かけていたお駒に両国駒止橋近くでせまったが相手にされず、怒った留蔵はお駒を斬り殺して堀へ捨ててしまった。それ以降この付近に生える葦は片方しか葉をつけなくなったという。その後留蔵は狂い死んだともいわれています。

本所南割下水近くに、行灯のついていない無人の蕎麦屋の屋台があった。近づいてみると、お湯が沸いて器が並べてあるが、いくら待っても店主は現れない。客が気を利かせて行灯に明かりを点けても、スッとすぐに消えてしまい、何度点けても同じ。気味が悪くなり帰ると、その後は必ず凶事が起ったという。

これと反対に「消えずの行灯」という話もある。こちらは、同じく誰もいない蕎麦屋の屋台が出てくるが、逆に明かりが点いたままだという。その点いたままの行灯を無理やり消そうとすると、凶事が起きるという。

夜更けに本所出村町(現在の墨田区太平あたり)辺りを提灯を持たずに歩いていると、月が隠れて真っ暗になってしまった。前方に提灯の灯りが見えたので、近づいてみるとスッと消えてしまい、また前方に現れる。何度近づいてみても追いつくことができない。まるで、道案内をしてくれるような提灯であるという。

本所入江町(現在の墨田区緑あたり)の時の鐘近くで夜回りをしていると、どこからともなく拍子木のカチカチという音が聞こえてくるという。

江戸における時の鐘は、二代将軍秀忠の頃、日本橋本石町三丁目(現在の日本橋室町三丁目)に初めて設けられ、それ以降、浅草、本所、上野、芝、市ヶ谷、目白、四谷のほか17カ所に設けられました。時の鐘には不思議な力が潜んでいると考えられていたようで、このような鐘にまつわる話が生まれたと思われる。

火事を知らせる際に町方では半鐘を叩き、大名屋敷では板木を打っていたが、南割下水近くにあった弘前藩津軽家上屋敷だけは何故か太鼓を打つことを許されていた。なぜ津軽藩だけが太鼓を叩くことを幕府に許されたのか誰も理由は分からず、人々は不思議がって、いつしか七不思議のひとつに数えられるようになった。

夜になると、どこからともなくお囃子の太鼓が鳴り響き、遠くで聞こえたと思うと近づいてきたりと、どこから聞こえてくるのか分からず、なんとも不思議な囃子だった。また、お囃子の音を追いかけて行き、ふと気が付くと時間も大分経ち、遠くの野原の真中で寝ていたという。お囃子の正体は不明で、いずれも狸のいたずらとしている。

八丁堀七不思議

八丁堀は町奉行の配下である与力や同心らの組屋敷があり、話の内容は怪談というより、八丁堀の人情味あふれる暮らしぶりや、薄給ながらも江戸の治安を支えた旦那たちゆかりの逸話が数多く残されています。

江戸時代初期、「八丁堀寺院町」と呼ばれるほど八丁堀の武家地外には多くの寺院がありました。しかし、明暦の大火を機に、当時西八丁堀丘崎町にあった玉円寺以外の寺は江戸の中心から離れた地へ移りました。その残った玉円寺は布教を主としていため墓地を持っていませんでした。なお、場所は変わりましたが玉円寺は現在も残っています。

男湯は朝から混み合うので、八丁堀の人たちが与力・同心に日頃からお世話になっていることのお礼として、通勤前にゆっくりお風呂に入ってもらえるよう、朝は利用者の少ない女湯を開放しました。刀を差してくる彼らのために、朝に限り女湯に刀掛けが用意されました。

同心の間米が犯人逮捕の功績を上げた際に怪我をしました。それを知った奉行が褒美をやるから望みを申せと言ったところ、「与力になりたい」と正直に言いづらく、遠回しに「玄関を構えたい」と言ったところ、与力になることなく、玄関だけ設けることが許されました。そのことが恥ずかしく、玄関を表ではなく裏に構えました。

薄給の与力・同心は、与えられた土地の一部を酒屋や医者など町の人々に貸して生活していたため、武家地でありながら町地として扱われていました。それ故、町の人々から信頼され、親近感を持って「旦那」と呼ばれてました。「奥様」の対語である「殿様」と呼ぶ人はあまりいなかったとのことです。

茅場町1~2丁目の間にあった与力の屋敷には高い塀があり、夜はかなり暗い道になっていました。「嘉永日記抄」によると、そこは幽霊横丁と呼ばれ、毎晩首を白く塗った幽霊が出没し、通行人の袖を引っ張ったと言います。実際は幽霊ではなく、夜の世界で働く女性たちだったとのことです。

その他にも、「地獄の中の極楽橋」、「金があっても貧之小路」、「八丁堀にあっても神田」、「佐瀬勇太夫の表裏」などの話があります。

馬喰町七不思議

滝沢馬琴の『兎園小説(とえんしょうせつ)』に「江戸馬喰町に亦七奇異あり」としてあげられています。『兎園小説』とは、滝沢馬琴らが発起人となって、毎月1回、奇事異聞を持ち寄って披露する「兎園会」と称する会の記録です。文中では「七ふしぎ」の項が設けられ、その冒頭で、あやしい事象が重なることを七不思議と言い、その起源は越後であると前置きしています。馬喰町七不思議として挙げられている話は、断片的な情報が伝えられていることが多く、明確な物語として残されていないものもあります。

商人の店の前にある天水桶という水溜桶に小さな子どもが落ちて溺死した。桶の中の水が枯れて半分ほどになっていたところに、落としてしまった人形を取ろうとして誤って落ち、そのまま亡くなってしまった。

その他にも、物語の全容は明らかになっていませんが以下のような話などもあります。

- 「鼠に似た怪しい異国の獣」

これは、「マミ」と呼ばれる謎の獣にまつわる話で、その姿は鼠に似ていると伝えられています。この獣が馬喰町で人々を襲い、獣に食いつかれたような傷を残して人が突然死したという奇妙な出来事が語られています。

- 「三匹の犬」

詳細な物語は不明ですが、この話は馬喰町で起きたとされる不思議な出来事の一つとして挙げられています。犬が三匹、特定の場所や時間に現れたり、何か不吉な予兆をもたらしたりといった内容だった可能性があります。

- 「三日月井戸の暗号」

これも詳しい話は不明ですが、馬喰町にあった「三日月井戸」という井戸にまつわるものです。井戸の水面に映る三日月や、井戸の構造そのものが、何らかの暗号や秘密を隠しているという奇談だったと考えられます。

- 「和睦の後の傷」

戦や争いの後、和睦が成立したはずなのに、その傷が癒えない、あるいは、突然、傷が現れるといった不思議な出来事を指しているようです。これは、先祖代々から続く因縁や、過去の出来事が現在に影響を与えているという物語だった可能性があります。

- 「先祖の因縁」

先祖が犯した過ちや抱えた恨みなどが、子孫にまで影響を及ぼし、奇妙な出来事や不幸を引き起こすという因縁話です。馬喰町には多くの武家屋敷や商屋があったため、そうした家々の因縁を語る話だったと推測されます。

その他の江戸の七不思議

麻布七不思議

江戸時代から麻布の町に伝わる伝承であり、当時の人々の生活や信仰、自然に対する畏敬の念がうかがえます。

- 「柳の井戸」

麻布十番の網代公園にあったとされる井戸です。この井戸の水を飲むと病気が治ると信じられており、特に眼病に効くと言われていました。しかし、ある人が柳の枝で井戸を叩いたところ、井戸水が濁り、それ以降は効き目がなくなってしまったと伝えられています。

- 「狸穴の古洞」

現在の麻布台の飯倉台交差点付近にあったとされる洞窟です。源頼朝が奥州藤原氏を討伐する際に、この洞窟に隠れていたとの伝説があります。また、この洞窟は江戸時代には、大名屋敷の庭園の一部であったとも伝えられています。

- 「広尾の送り囃子」

広尾のあたりを通ると、どこからともなく賑やかなお囃子が聞こえてくるという不思議な話です。このお囃子は、聞いている人の後を追いかけるように聞こえるため、「送り囃子」と呼ばれていました。特に雨の降る夜に聞こえることが多かったとされています。

- 「善福寺の逆さ銀杏」

麻布十番にある善福寺には、樹齢750年以上の巨大なイチョウの木があります。このイチョウは、葉が空に向かって上向きに茂っているように見えることから「逆さ銀杏」と呼ばれています。伝説では、親鸞が関東を訪れた際に、杖として地面に刺したイチョウの枝が根付き、逆さに生長したと伝えられています。

- 「蟇(がま)池」

麻布十番の網代公園の近くにあったとされる池です。この池には、夜になると巨大なガマガエルが現れるという伝説がありました。また、この池の水は底なし沼だと言われ、非常に不気味な場所として知られていました。現在、この池は埋め立てられており、当時の面影はありません。

- 「長坂の脚気石」

麻布十番の長坂にあったとされる石です。この石を跨いで通ると、脚気が治ると信じられていました。しかし、この石に悪戯をしたり、蹴ったりすると、逆に脚気が悪化するとも言われており、人々は畏敬の念を持っていました。

- 「一本松」

麻布十番の仙台坂の途中にあったとされる、大きな松の木です。この松の木は、江戸時代から旅人や地元の人々の目印となっていました。しかし、あるとき、この松の木を伐採しようとした者が、急に高熱を出して倒れたり、祟りがあったりしたため、誰も手をつけられなくなったと伝えられています。残念ながら、この松は現在枯れてしまい、当時の面影はありません。

番町七不思議

江戸時代の番町の武家屋敷での生活や、そこに住む人々の暮らし、そして怪異に対する信仰や畏怖の念がうかがえます。

- 「城家の団子婆」

番町に住んでいた城家という武家の屋敷にまつわる話です。この屋敷には、夜な夜な団子を売りに来る老婆が現れました。しかし、その団子を食べた者は皆、不思議な熱病にかかってしまうという噂が広まりました。ある日、家人が老婆の正体を探ろうとすると、老婆は忽然と姿を消し、それ以降は現れなかったと伝えられています。

- 「朽木の幽霊」

番町に住んでいた朽木家という武家の屋敷で起きたとされる話です。ある夜、この屋敷の者が何気なく庭を眺めていると、庭の木陰にぼんやりとした人影を見かけました。その人影は、声をかけるとスーッと消えてしまい、幽霊ではないかという噂が広まりました。この幽霊は、朽木家の没落を暗示していたとも言われています。

- 「狸囃子」

番町の裏通りを歩いていると、どこからともなくお囃子の音が聞こえてくるという不思議な話です。このお囃子は、聞いている人の後ろから聞こえてくるため、振り返ると音が止まってしまいます。正体は狸の仕業だとされ、人をからかうのが好きな狸が奏でているのだと信じられていました。

- 「足洗い」

番町のとある屋敷に、夜な夜な巨大な足が現れるという怪談です。その足は屋敷の縁側を這うように現れ、「足を洗え」と声が聞こえてくると言います。家人たちが恐る恐る足を洗ってやると、その足は消えていきますが、洗わないと何度も現れ、次第に屋敷中に水が溢れ出すと伝えられています。

- 「宅間稲荷の霊験」

番町にあったとされる宅間稲荷は、非常に霊験あらたかなお稲荷さんとして知られていました。特に、願い事をすると必ず叶うと信じられており、多くの人々が参拝に訪れました。しかし、このお稲荷さんのご利益は、願いが叶った後にお礼参りを怠ると、祟りがあるとされていました。

- 「番町の番町知らず」

番町には、道の曲がり角が多く、初めて訪れた人が道に迷ってしまうことが多かったため、この名が付けられました。特に、夜になると道がわからなくなり、いつの間にか元の場所に戻ってきてしまうという、不思議な現象が語られていました。

- 「八つの拍子木」

番町のとある場所で、夜になると8つの拍子木が鳴り響くという怪談です。拍子木を叩く音は、まるで火の用心を呼びかけるかのように聞こえますが、その姿は見えません。この拍子木は、かつて火事で命を落とした火消しの霊が、今でも火の用心を呼びかけているのだと信じられていました。

品川・東海寺七不思議

江戸時代初期に徳川家光の命によって創建された寺院、東海寺にまつわる奇談や伝説です。

- 「片身の鱸(スズキ)」

東海寺には、家光が供養のために特別に鱸を調理させ、片身だけを食し、残りを海に放したところ、その鱸が生きて海に戻っていったという伝説があります。この鱸はその後も、片身のまま海を泳いでいる姿がしばしば目撃されたと言われ、魚の供養と生命の尊さを伝える話として知られています。

- 「鳴かないカエル」

東海寺の境内には、決して鳴かないカエルがいました。通常、カエルは雨が降ると鳴くものですが、このカエルはどんなに雨が降っても鳴くことがなかったため、不思議がられました。このカエルは、寺の静寂を守るために、自ら鳴くことをやめたのだと信じられていました。

- 「片なりのイチョウ」

東海寺の境内にあったイチョウの木は、片方の枝だけが大きく茂り、もう片方の枝はほとんど葉をつけないという不思議な姿をしていました。このイチョウは、家光が寺を訪れた際に、その姿を見て「片身の鱸」の故事を思い出したと伝えられています。

- 「潮見の石」

東海寺の境内には、潮の満ち引きを予測できるとされる不思議な石がありました。この石は、潮が満ちてくると表面が濡れたようになり、潮が引くと乾いた状態になるため、漁師たちが潮の動きを知るための目安として利用したと言われています。

- 「血の出る松」

東海寺の境内にあった松の木を伐採しようとしたところ、幹から赤い樹液が流れ出し、まるで血を流しているように見えたため、誰も伐ることができなくなったという伝説です。この松の木は、寺の守護神として、また霊木として、人々に畏敬の念を持って見られていました。

- 「火消しの槇(まき)」

東海寺には、火災の際に不思議な力で火を消すと言われる槇の木がありました。この槇の木に祈願すると、火事の被害を免れることができたため、火消したちからも信仰を集めていました。

- 「千畳づりの蚊帳」

これは東海寺にまつわる話ではなく、同じく品川の寺院にまつわる伝説ですが、品川七不思議の一つとして数えられることがあります。ある寺院で、巨大な蚊帳(かや)を吊るそうとしたところ、その大きさが千畳にも及ぶほどの大きさだったという奇談です。実際には、寺院の荘厳さや、寺院にまつわる不思議な出来事を誇張して語ったものと考えられています。

千住の七不思議

江戸時代に日光街道の宿場町として栄えた千住に伝わる、人々の暮らしや自然にまつわる不思議な話です。

- 「千住大橋と大亀」

千住大橋の工事をしていた際、何度工事をしても橋脚が沈んでしまうという困難に直面しました。困り果てた人々が隅田川で大亀を見つけ、この亀を橋の守護神として祀ったところ、無事に工事が完成したという伝説です。この大亀は、その後も千住大橋の下に住み続けていると信じられています。

- 「千住大橋と大緋鯉(おおひごい)」

千住大橋の下には、体長2メートル以上もある巨大な緋鯉が棲んでいるという伝説です。この緋鯉は、大橋を守る神の使いだと信じられており、姿を見ることができると幸運が訪れると言われていました。

- 「牧の野の大蛇」

千住の牧の野(現在の足立区千住緑町付近)には、田んぼを荒らす巨大な大蛇が棲んでいました。村人たちはこの大蛇を恐れていましたが、ある勇気ある若者が退治を試み、見事に成功したという話です。しかし、この大蛇の祟りを恐れ、若者はその後、故郷を離れたと伝えられています。

- 「片葉の葦(かたはのあし)」

千住の荒川の河原には、片方の葉だけが育つ不思議な葦が生えていました。この葦は、かつてこの地で命を落とした人々や、悲しい出来事があったことを象徴していると信じられていました。片葉の葦は、亡くなった人々の霊が宿っていると考えられていたため、人々はむやみに触れることはありませんでした。

- 「子福さま(こぶくさま)」

千住にあったお稲荷さんには、子宝を願う人々がお参りに来るたびに、不思議なご利益があったと言われています。このお稲荷さんは、「子福さま」と呼ばれ、子どもを授けてくれる神様として人々に親しまれていました。

- 「金剛寺のそばえんま」

千住にある金剛寺には、閻魔大王の像が祀られていました。この閻魔様は、そばを非常に好むと信じられており、人々はそばを供えてお参りしていました。ある時、そばを供えるのを忘れた人が、閻魔様の夢を見て「そばを食わせろ」と怒られたという話が伝えられています。

- 「おいてけ堀」

千住の釣堀で釣りをしていると、「置いていけ」という声が聞こえてくるという怪談です。声の正体は、堀に棲む妖怪や、釣堀に住む魚の霊だとされ、釣った魚を置いていかないと祟られると信じられていました。

豊島七不思議

現在の豊島区周辺に伝わる、地域の自然や人々の信仰、そして日常生活に潜む不思議な出来事を物語として伝える、貴重な民俗伝承です。ただし、豊島七不思議には様々な説があり、文献によって内容が異なる場合があります。

- 「王子装束狐(おうじしょうぞくぎつね)」

現在の北区王子周辺に伝わる伝説です。大晦日の夜、関東一円の狐が王子稲荷神社に集まり、装束を整えて社参したと言われています。その際、狐火が灯され、その年の豊作を占ったと伝えられています。

- 「狐の嫁入り」

夜道で狐の行列に出くわすことを「狐の嫁入り」と呼びました。これは、狐たちが人間の婚礼を真似ていると信じられていました。特に、雨が降っているのに日が差しているような天気(狐の嫁入り日和)の夜に見ることができ、見かけると幸運が訪れるという伝説です。

- 「人形流し」

豊島区雑司ヶ谷の鬼子母神堂では、毎年7月に「人形流し」という行事が行われていました。これは、病気や災厄を人形に移し、川に流すことで、無病息災を願うという風習です。

- 「太古の音(たいこのおと)」

豊島区の千登世橋(ちとせばし)の近くにある弦巻川(つるまきがわ)の底から、夜になると不思議な太鼓の音が聞こえてくるという伝説です。その音は、まるで太古の昔から打ち鳴らされているかのように聞こえ、人々を不思議な気持ちにさせたと言われています。

- 「大道法師(だいどうほうし)」

雑司ヶ谷の鬼子母神堂の境内には、大道法師の墓と伝えられる塚がありました。この塚は、不思議な力を持つ大道法師の霊が宿っていると信じられていました。

- 「八百比丘尼(やおびくに)」

不老不死となった八百比丘尼が、各地を巡る中で豊島区にも立ち寄り、人々に不思議な力を見せたと伝えられています。

- 「深んどう(ふかんど)」

池袋のあたりにあったと伝えられる、底なし沼のように深く、不気味な雰囲気を持つ場所のことです。この深んどに落ちた者は、二度と戻ってこられないと恐れられていました。

- 「罰当たりの杉(ばちあたりのすぎ)」

雑司ヶ谷の鬼子母神堂にあったと伝えられる、神聖な杉の木です。この杉の木を切ろうとした者が、不思議な病にかかったり、不幸に見舞われたりしたため、「罰当たりの杉」と呼ばれ、人々は畏敬の念を持っていました。

- 「でっかん坊橋(でっかんぼうばし)」

現在の東武東上線ときわ台駅の近くにあった橋です。この橋の下を通ると、不思議なことに声が響き、まるで誰かが「でっかん坊」と呼んでいるように聞こえたことから、この名が付けられました。

江戸城七不思議

江戸城を舞台に語り継がれてきた怪談や不思議な出来事の総称です。その内容は多岐にわたり、文献によって多少の異同が見られます。

- 「北の御部屋の猫」

江戸城大奥の「北の御部屋」は、将軍の正室や側室が出産する際に使われる部屋でした。この部屋で誰かが出産する際、どこからともなく猫が現れるという話がありました。黒猫が現れると若君(男子)が生まれ、白猫が現れると姫君(女子)が生まれると信じられていました。これは、猫が子だくさんであることに由来する、縁起の良い言い伝えです。

- 「夜泣き石」

江戸城の石垣に、夜になると赤ん坊の泣き声のような音が聞こえてくる石があったという話です。この石は、大奥に仕える女中が不義密通の罪で処刑され、その無念が石に宿ったものだと伝えられています。同様の「夜泣き石」の伝説は全国各地に存在しますが、江戸城のものが最も有名です。

- 「血湧きの井戸」

江戸城内にある井戸の一つで、夜になると井戸から血が湧き出すという不気味な話です。この井戸は、過去の戦で多くの血が流れた場所にあるとされ、その怨念が井戸水に現れていると信じられていました。

- 「踊る白狸」

江戸城内の庭園で、夜な夜な白い狸が現れ、楽しそうに踊っている姿が目撃されたという奇談です。この白い狸は、縁起の良い神の使いだと信じられており、白い動物が神聖視される日本の伝統的な信仰が反映されています。

- 「月見の池」

江戸城内にあった池で、月見台から池に映る月を眺めると、不思議なことが起こるという話です。この池に映る月は、普通の月とは異なり、特別な力を秘めていると信じられていました。

- 「願掛け松」

江戸城内には、願い事をすると叶うと信じられていた松の木がありました。この松の木は「願掛け松」と呼ばれ、将軍や大奥の女性たちが、密かに願い事をしに訪れたと伝えられています。

- 「大奥の雛祭り」

大奥で行われる雛祭りは、非常に豪華で盛大なものでした。しかし、大奥の女性たちは世間とは隔絶された生活を送っていたため、彼女たちが飾る雛人形には、彼女たちの孤独や世俗への未練が込められていると信じられていました。この豪華な雛祭りの裏に隠された、女性たちの悲哀を語る話です。

- 「深夜の馬の蹄」

江戸城の石垣の上を、深夜になると馬の蹄の音が響くという怪談です。しかし、そこには馬の姿はなく、音だけが聞こえてくるという不思議な現象でした。この蹄の音は、かつて江戸城を守っていた武士の霊が、今でも城を巡回しているのだと信じられていました。

- 「行方不明の軍用金」

江戸幕府が崩壊する際、幕府再興のために隠された莫大な軍資金が、江戸城内に埋められているという伝説です。この軍資金の行方は謎に包まれており、多くの人々がその謎を追い求めました。

吉原七不思議

江戸時代に栄えた遊郭、吉原にまつわる不思議な話や、慣習を皮肉った言葉遊びのようなものです。吉原独特の文化やルールを理解する上で興味深い内容です。

- 「大門あれど玄関なし」

吉原の入り口には、『大門(おおもん)』と呼ばれる大きな門がありましたが、これはあくまでも出入り口であり、一般の家にあるような「玄関」という概念はありませんでした。これは、吉原が特別な場所であり、外界とは異なる独自のルールで成り立っていることを象徴しています。

- 「河岸あれど舟つかず」

吉原の近くには『河岸(かし)』という地名がありましたが、そこに船が着くことはありませんでした。これは、吉原が陸続きの孤島のような場所であり、簡単に外の世界と行き来できないことを表しています。また、客が船で来ることはなく、徒歩で通うのが一般的だったことも示唆しています。

- 「角町あれど角(すみ)にはあらず」

吉原の中には『角町(かどまち)』という地名がありましたが、その名の通り道の「角」にはありませんでした。これは、吉原独特の地名や通りの配置が、一般的な町の構造とは異なっていることを表しています。吉原の中は迷路のようになっており、客が道を覚えにくいように工夫されていたとも言われています。

- 「茶屋あれど茶は売らず」

吉原には『引手茶屋(ひきてぢゃや)』と呼ばれる茶屋がありましたが、ここではお茶を売ることはありませんでした。引手茶屋は、客を妓楼に案内する仲介役を担っており、客はここで遊女を選ぶための手続きを行いました。文字通りの茶屋ではないことを面白おかしく表現したものです。

- 「新造にも婆あり」

『新造(しんぞう)』とは、吉原で働き始めたばかりの若い遊女のことを指しますが、彼女たちの中にも、実際には年齢を重ねた者もいました。これは、吉原では身分や年齢が曖昧にされることがあり、見かけと実情が異なることがあるという皮肉を表しています。

- 「若い者にも禿あり」

『若い者(わかいもの)』とは、吉原で働く遊女たちのことを指しますが、彼女たちがまだ幼い『禿(かむろ)』と呼ばれる見習いの少女たちを従えていたことから、このような言葉が生まれました。遊女は禿の教育も担っており、彼女たちの面倒を見ていました。

- 「遣り手といえども取るばかり」

『遣り手(やりて)』とは、妓楼の管理や遊女の教育、客の応対などを担う女将のような立場の女性です。彼女たちは遊女たちを厳しく管理し、遊女が得た稼ぎ(お金)を徴収する立場にありました。この言葉は、遣り手は遊女からお金を受け取る(取る)ばかりで、自分から何かを与えることはしないという、彼女たちの厳しい役割を面白おかしく表現したものです。

参考資料:

「来!BuRaRiにほんばし」(特集 江戸の七不思議) 中央区立日本橋図書館館報

「七不思議にせまる⑤ 江戸の町と記録にみる七不思議」 江東区深川江戸資料館

「気になる!八丁堀七不思議」 中央区観光協会特派員ブログ

落語「本所七不思議」の舞台を歩く

怪々日誌「馬喰町:馬喰町七不思議」

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説