今、とくに若い世代を中心に、部屋の広さが平均的なワンルームや1Kのおよそ半分(10㎡程度)の広さのミニマムアパートなる「極狭物件」が人気です。一般的な部屋の大きさだと高額になるような都心の人気エリアでも、家賃を抑えて住むことができたり、家具や家電を置くスペースも殆どないので、逆に余計な出費を抑えられたりというメリットがあります。

部屋は「寝られればいい」という考え方の人や、持ち物を極力減らして必要最小限のものだけで生活を求める「ミニマリスト」という人たちなど、現代社会における新しいライフスタイルにマッチしているのかもしれません。

1.生活するために必要とされる家の広さ

ところで、人が安全でゆとりある住生活を実現するために必要な家の広さの最低水準が国で定められているのを知っていますか。

それは、平成18年6月に施行された「住生活基本法」による「新たな住生活基本計画(全国計画)」【令和3年3月19日閣議決定】により、下記のように定められています。

なお、この計画はおおむね5年ごとに見直されており、今回の計画期間は令和3年度~令和12年度です。

最低居住面積水準

最低居住面積水準とは、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準です。

なお、その面積(住戸専用面積・壁芯)は、定められた一定の住宅性能水準(参考:国土交通省サイト)を満たすことを前提とします。

1)単身者:25㎡

2)2人以上の世帯:10㎡×世帯人数+10㎡

- 人数は10歳以上が対象(3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定。ただし、これらにより算定された世帯人数が2に満たない場合は2人とする

- 世帯人数が4人を超える場合は、上記面積より5%を控除する

- 次の場合には、上記面積によらない

- 単身の学生、単身赴任者、被災者、失業等により収入が著しく減少した者等であって一定の期間の居住を前提とした面積が確保されている場合

- 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合

- 既存住宅を活用する場合などで、地域における住宅事情を勘案して地方公共団体が住生活基本計画等に定める面積が確保されている場合

<注意>

上記は、あくまでも必要最低限の面積であり、さらに豊かな住生活を実現するための水準が次のように定められています。

誘導居住面積水準

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなります。

なお、その面積(住戸専用面積・壁芯)は、定められた一定の住宅性能水準(参考:国土交通省サイト)を満たすことを前提とします。

(1)一般型誘導居住面積水準<戸建住宅>

- 1) 単身者:55㎡

- 2) 2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡

(2)都市居住型誘導居住面積水準<共同住宅>

- 1) 単身者:40㎡

- 2) 2人以上の世帯:20㎡×世帯人数+15㎡

- 人数は10歳以上が対象(3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定。ただし、これらにより算定された世帯人数が2に満たない場合は2人とする

- 世帯人数が4人を超える場合は、上記面積より5%を控除する

- 次の場合には、上記面積によらない

- 単身の学生、単身赴任者、被災者、失業等により収入が著しく減少した者等であって一定の期間の居住を前提とした面積が確保されている場合

- 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合

<注意>

2.家や土地の広さを表す単位

この『㎡[平米(へいべい)]』という単位ですが、物件を探していると「敷地面積○○㎡」とか「延床面積△△㎡」と土地や家の大きさを表す数値が出てきます。しかし、あなたは数字だけで実際の広さを想像できますか。

数値を見て大体どのくらいの広さの家か分かるようになるためには、何度も物件の内覧を繰り返して感覚を磨くしかないでしょう。ただし、不動産業に係る人でもない限り、そのように多くの物件を実際に見る機会はあまりありません。

それならば、『㎡』ではなく、実際の畳の大きさが由来の『畳(じょう)』はどうでしょうか。今の日本では和室が無いという家も増えてきていますが、日本人ならば畳を実際に見る機会も少なくはなく、まだ畳数の方が大きさをイメージしやすいかもしれません。

不動産広告における『畳』の表記は、洋室・和室両方で汎用的に使える『帖』が一般的で、『畳』は主に和室に限定して用いられています。

では、実際に畳1枚の大きさを『㎡』で表した場合ですが、実は、次の表のように畳の大きさは地域により異なっており、どれを採用するかは施工会社等によりまちまちです。

| 畳の種類【エリア】 | 畳1枚の大きさ |

|---|---|

| 京間 【西日本】 | 1.91m×0.955m=1.82405㎡ |

| 中京間 【東海】 | 1.82m×0.91m=1.6562㎡ |

| 江戸間 【東日本】 | 1.76m×0.878m=1.54528㎡ |

| 団地間 【エリアによらず団地で採用】 | 1.70m×0.85m=1.445㎡ |

よって、採用する畳の種類により、同じ畳数でも広さに差が生じます。そこで、「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、居室等の広さを畳数で表示する場合の畳1枚当たりの大きさを『1.62㎡以上(各室の壁芯面積を畳数で除した数値)』と基準を定めています。

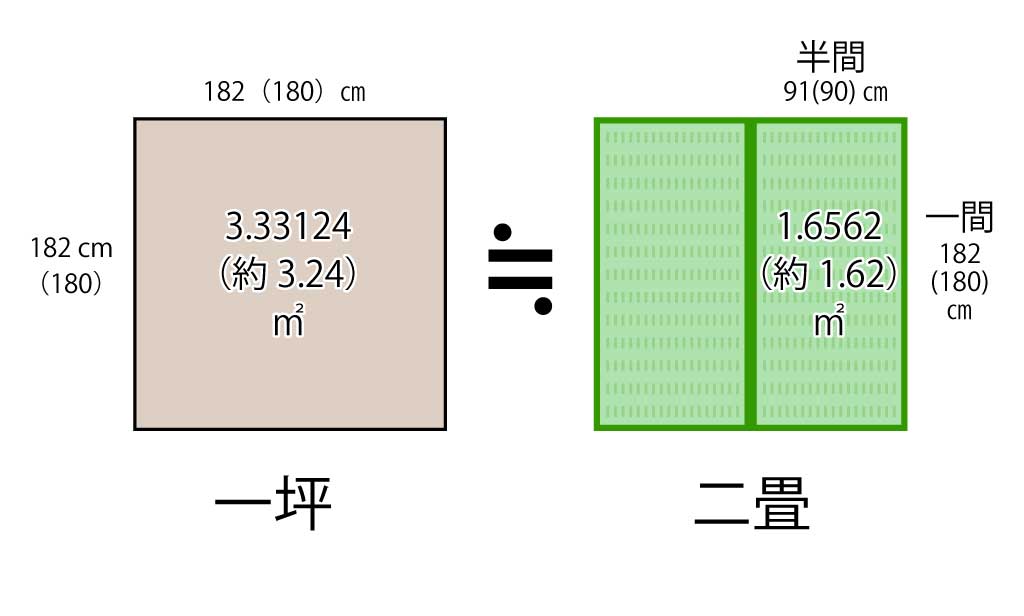

畳の縦横比は2:1で、長辺の長さを『一間(いっけん)』、短辺を『半間(はんげん)』といいます。一間は約182㎝のため半間は約91㎝ですが、部屋の広さの目安を計る時は、一間をおおよそ180㎝とすることで、一間(約180㎝)×半間(約90㎝)=約1.62㎡と基準通りになります。この『一間』『半間』という長さは、和室の各パーツの長さの基準となっているため、和室の広さを考える際にはとても役に立ちます。

また、土地の大きさを表す時に『坪(つぼ)』という単位を使うことも多いです。1坪はおおよそ畳を2枚並べた大きさのため、坪数を2で割ると畳数に換算できます。

畳・平米・坪の早見表

| 畳数 | 平米数 | 坪数 |

|---|---|---|

| 2畳 | 3.24㎡ | 約1坪 |

| 6畳 | 9.72㎡ | 約3坪 |

| 8畳 | 12.96㎡ | 約4坪 |

| 10畳 | 16.20㎡ | 約5坪 |

| 12畳 | 19.44㎡ | 約6坪 |

| 18畳 | 29.16㎡ | 約9坪 |

| 20畳 | 32.40㎡ | 約10坪 |

| 30畳 | 48.60㎡ | 約15坪 |

※1畳=1.62㎡で換算<不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)より>

3.いろいろなものから広さを想像する

これまで畳の大きさから家や土地の広さをイメージしてきましたが、畳数がある程度増えてしまうと、逆に広さをイメージすることが難しくなります。

そのような場合は、よく利用するような既存の空間を目安に、家の広さを想像してみましょう。

| 比較対象 | 平米(㎡) | 畳 | 坪 |

|---|---|---|---|

| 相撲の土俵(円部分) | 半径2.275m×2.275m×3.14=約16.25㎡ | 約10畳 | 約5坪 |

| 相撲の土俵(全体) | 1辺6.7m×6.7m=44.89㎡ | 約27畳 | 約13坪 |

| JR山手線中間車両(E235系0番台) | 車体長19.5m×車体幅2.95m=57.525㎡ | 約36畳 | 約18坪 |

| 3LDKマンション(平均) | 60~70㎡ | 約37~43畳 | 約18~21坪 |

| 公立小中学校教室(平均) | 64㎡ | 約40畳 | 約20坪 |

| バドミントンコート(外枠) | 縦13.4m×横6.1m=81.74㎡ | 約50畳 | 約25坪 |

| 標準的なコンビニ店舗 | 約165~200㎡ | 約101~123畳 | 50~60坪 |

| テニスコート(ダブルス) | 縦23.77m×横10.97m=約260.76㎡ | 約160畳 | 約80坪 |

| 25mプール(6レーン) | 全長25.010m×幅13.010m=約325.38㎡ | 約200畳 | 約100坪 |

| ゴルフグリーン(平均) | 420㎡ | 約260畳 | 約130坪 |

| サッカーコート(日本サッカー協会規定) | 縦105m×横68m=7140㎡ | 約4407畳 | 約2203坪 |

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説