街には様々な個性があり、受ける印象も住み心地も異なります。例えば、「周りに高い建物が無くて落ち着いている」、「商店街が近くて生活しやすい」のような良いイメージもあれば、「パチンコ店が側にあって治安が心配」「大きい道路が近くて空気が悪い」などのような悪いイメージもあります。なぜ、同じように人が住む街でこのような違いが生じるのか。その理由の一つが都市計画法で定められた用途地域があるからです。 用途地域は立地の良し悪しに深く関係し、街の人気にも影響するため、不動産の価格を決める際の重要な査定ポイントにもなります。

1.用途地域とは

土地にどのような建物が建てられるかを定める法律が都市計画法です。都市計画法では、街の用途の混在を防ぐ目的から、市街化区域内に【住居系】【商業系】【工業系】と区別される用途地域を定めています。用途地域は5年ごとに見直しをされ、平成30年4月には住居系に“田園住居地域”を新しく追加、全13種類になりました。

各地域においては建築基準法による用途制限があり、建ぺい率や容積率などが規制され、建てられる建物の種類が制限されます。 土地を購入して建物を建てる場合や将来の建て替えを予定している場合など、希望の大きさや用途を満たす建物が建てられるかどうか確認が必要です。

日本で用途地域が定められるエリアは決まっています。まず日本の土地は、都市の健全な発展を目的に国が定めた「都市計画法」に基づいて都道府県知事が立てた「都市計画」により、以下の3つのエリアに分けられます。

| 1)都市計画区域 | 計画的に街づくりを進めるエリア |

| 2)都市計画区域外 | 人があまりいない為とりあえず市街地化計画をしないエリア |

| 3)準都市計画区域 | 人があまりいないが重要なので制限を設けているエリア |

上記1)の「都市計画区域」はさらに3つに分けられます。

| 1-1)市街化区域 | 既に市街地を形成している区域や、今後優先して計画的に市街地化を図るエリア |

| 1-2)市街化調整区域 | 農地や森林などを守ることに重点を置くエリア |

| 1-3)非線引き区域 | 計画的に街づくりをする予定だが、とりあえず現状のままにするエリア |

さらに、上記1-1)の「市街化区域」は用途や目的に応じて21地域に分割されます。その内の1つが『用途地域』です。用途地域は都道府県と協議の上、市町村が決定・変更します。ただし、特別区(東京都23区)だけは東京都が決定します。

| 都市計画区域 → | 市街化区域 | →用途地域を定める |

| 市街化調整区域 | →原則として用途地域は定めない | |

| 非線引き区域 | →用途地域を定めることができる | |

| 都市計画区域外→ | 準都市計画区域 | →用途地域を定めることができる |

2.用途地域の種類

用途地域は全部で13種類あり、大きく分けると「住居系」、「商業系」、「工業系」の3種類に分かれます。

| 住居系 | |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校など建設可 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 小中学校などの他、150㎡までの店舗など建設可 |

| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 病院、大学、500㎡までの店舗など建設可 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 病院や大学の他、1500㎡までの店舗や事務所などが建設可 |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建設可 |

| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建設可 |

| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |

| 商業地域 | 主として商業との業務の利便を増進するため定める地域 |

| 工業系 | |

| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |

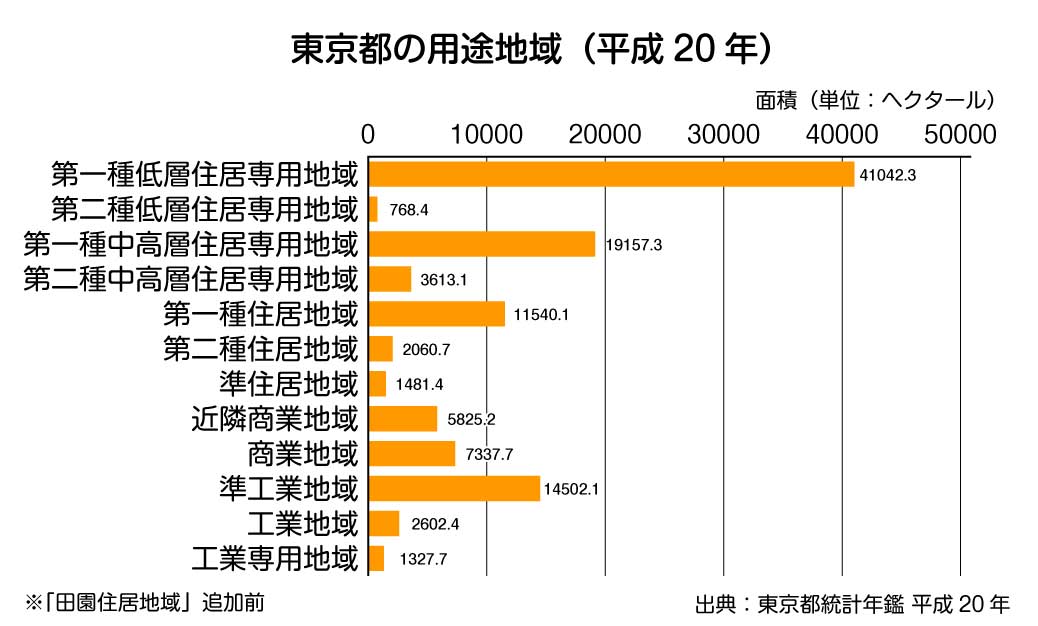

なお、東京で一番広い面積を占めているのは「第一種低層住居専用地域」です。(東京都の平成20年統計データより)

3.各用途地域のメリット・デメリット

第一種低層住居専用地域

住宅環境の良さを重視したい方におすすめ 。

低層住宅のための地域で、隣にマンションなどの高い建物が建つことがない。

床面積50㎡以下の小さな店舗しか建てられないので買物に不便。

建築制限が厳しい 。

駅や店が遠いなど利便性が犠牲になることも 。

第二種低層住居専用地域

小さめのコンビニなど150㎡以下の店舗が建てられるので、第一種より買物に便利

逆に隣に店が突然出来ることもあり、人の出入りが増える可能性もある

建築に関する制限が厳しい

第一種より店舗の制限が緩い分やや静かな環境ではなくなる

田園住居地域

建築可能な建物は第一種低層住居専用地域に近い

2階建て以下の農作物直売所や農家レストランが建築可能

日常生活に必要な規模の小さい店舗が建築できるため利便性は悪くない

既存の農地を使って農業を楽しみたいという人におすすめ

2022年に終了する生産緑地法に合わせて作られたため、場合によっては制限が付加されるなど影響が大きく出る可能性もある

第一種中高層住居専用地域

主にマンションを中心とする中高層住宅が建てられるエリアで高さ制限がない

店舗も建築可能だが2階建て以下及び500㎡以下の制限あり。

静かさもあり生活もしやすい環境の分譲マンションを探している人におすすめ

第二種中高層住居専用地域

第一種で建築可能な建物に加えて2階建て以下かつ1500㎡以下の店舗や事務所が建築可能

ある程度大きな規模の商業施設があり買物など生活の利便性を求める方におすすめ

第一種住居地域

第一種・第二種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルが建てられる。

閑静な住宅環境より多少賑やかな雰囲気と生活利便性を重視する方におすすめ

第二種住居地域

第一種住居地域で建築可能な建物に加えて、ボウリング場やスケート場、床面積10000㎡以下のパチンコ店やカラオケボックスなどが建てられる

第一種より賑やかになり遊戯施設も増える為、外で遊ぶ機会の多い若い世代などにおすすめ

準住居地域

国道や幹線道路沿いに指定されることが多い

第二種住居地域で建築可能な建物に加えて、車庫や倉庫、作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場、寄席部分が200㎡未満の劇場や映画館などが建築可能

国道や幹線道路が近いため、車移動の多い人におすすめ。

環境的に分譲マンションが多め

近隣商業地域

準住居地域よりさらに制限が緩和され、店舗や事務所、劇場や映画館などに床面積の制限がない。

床面積150㎡以下で危険性がなく、環境悪化の恐れがない工場や、床面積300㎡以下の自動車修理工場も建てられる

人や車の往来も増えるので騒がしくなるが、店舗が多く生活利便性は高いので、日中は仕事で家にいないような人におすすめ

商業地域

近隣商業地域よりさらに制限が緩和される。

銀行や映画館、飲食店、百貨店が集まることを目的とした地域

風俗施設や小規模な工場も建築が可能

ターミナル駅など大きな駅近くになるため、住環境よりも交通・商業利便性を重視する人におすすめ

準工業地域

危険性もなく環境悪化の恐れがないほとんどの工場が建築可能

住宅やホテル、ボウリング場、映画館、病院、教育施設など生活施設も建築可能

工場の騒がしさが気にならなければ、子どものいる家族にもおすすめ

工場に勤める方も近くに住むことができる

工業地域

ほとんどの工場が建てられ、住宅や店舗も建築可能だがホテルや映画館、病院、教育施設など人が集まるような施設は建築できない。

湾岸地域が指定されることが多く、高層マンションでの生活を望む人におすすめ

工業専用地域

どのような工場も建築可能だが住宅は建てられない。

人が住めないので住宅を持つことはできない。

4.建築物の用途制限の概要

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説