遅延証明書発行日数から見る実態

電車は朝の通勤、通学において欠かせない移動手段のひとつであり、多くの人が利用しています。日本の電車は世界的にも時間に正確と言われており、それ故、遅延が発生した時の絶望感は半端ありません。朝の忙しい時に、別の移動手段を探したり、遅刻の連絡をしたりと余計な用事が増えてしまいます。「○○線は良く止まる」というような言葉を聞くことがあるように、電車で遅延の頻度に違いがあるのか気になります。

次の表は、国土交通省が発表した、東京圏(対象路線45路線の路線別)における1ヶ月(平均20日間)当たりの遅延証明書発行日数状況の2018年(平成30年)度版を遅延証明書発行日数の多い順に並べたものです。なお、遅延証明書は鉄道会社ごとに決められた発行対象時間帯における基本5分以上の遅れに対して発行されます。

東京圏における一か月(平均20日間)当たりの遅延証明書発行日ワーストランキング

※スマートフォンでご覧になる場合は、横向きをおすすめいたします

| 位 | 事業者名 | 路線名 | 1ヶ月(平均20日間)当たりの遅延証明書発行日数(日)※1 | 発行時間帯 (遅延5分以上で発行) | 営業 キロ (km) | 列車本数 (本/h) ※2 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合計 (対前年比) |

10分以下 | 10分超~ 30分以下 |

30分超 | ||||||

| 1 | 東京メトロ | 千代田線 | 19.2(0.8) | 11.7 | 6.9 | 0.6 | 初電~10時 | 24.0 | 29 |

| 2 | JR東日本 | 中央快速線・ 中央本線 (東京~甲府) |

19.0(0.1) | 9.0 | 9.2 | 0.9 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

134.1 | 30 |

| JR東日本 | 中央・総武線各駅停車 (三鷹~千葉) |

19.0(0.0) | 9.0 | 9.1 | 1.0 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

70.5 | 26 | |

| 4 | 小田急 | 小田急線 | 18.8(4.0) | 13.6 | 4.5 | 0.7 | 初電~10時 | 120.5 | 29 |

| 5 | JR東日本 | 埼京線・川越線 (大崎~新宿~武蔵高萩) |

18.3(-0.1) | 6.6 | 9.4 | 2.3 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

63.9 | 19 |

| 6 | JR東日本 | 横須賀線・総武快速線 (大船~東京~稲毛) |

18.1(-0.5) | 7.7 | 8.9 | 1.6 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

85.3 | 19 |

| 7 | 東京メトロ | 東西線 | 18.0(0.8) | 10.9 | 6.3 | 0.7 | 初電~10時 | 30.8 | 27 |

| 8 | JR東日本 | 京浜東北線・根岸線 (大宮~大船) |

17.7(-0.1) | 10.0 | 6.4 | 1.2 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

81.2 | 26 |

| JR東日本 | 東海道線 (東京~湯河原) |

17.7(-0.2) | 6.0 | 10.0 | 1.6 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

99.1 | 19 | |

| 10 | JR東日本 | 宇都宮線・高崎線 (上野~那須塩原・神保原) |

17.2(-1.9) | 7.4 | 8.1 | 1.7 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

214.1 | 14 |

| 11 | JR東日本 | 山手線(全線) | 16.7(-0.2) | 10.1 | 5.3 | 1.3 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

34.5 | 23 |

| 12 | 東京メトロ | 半蔵門線 | 15.7(2.0) | 11.6 | 3.8 | 0.4 | 初電~10時 | 16.8 | 27 |

| 13 | JR東日本 | 常磐線各駅停車 (綾瀬~取手) |

15.4(-0.2) | 10.6 | 3.9 | 0.9 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

29.7 | 24 |

| 東京メトロ | 南北線 | 15.4(1.6) | 11.9 | 3.4 | 0.2 | 初電~10時 | 21.3 | 18 | |

| 15 | 東京メトロ | 丸ノ内線 | 15.2(2.2) | 11.6 | 3.3 | 0.2 | 初電~10時 | 27.4 | 31 |

| 東京メトロ | 有楽町線 | 15.2(0.4) | 10.8 | 4.2 | 0.2 | 初電~10時 | 28.3 | 24 | |

| 17 | 東急 | 東横線 | 14.6(-0.5) | 11.0 | 3.3 | 0.3 | 初電~10時 | 24.2 | 24 |

| 18 | 東京メトロ | 副都心線 | 14.1(0.8) | 10.1 | 3.7 | 0.3 | 初電~10時 | 20.2 | 18 |

| 19 | 京成 | 京成本線 (支線含む) |

13.8(3.8) | 7.2 | 5.5 | 1.1 | 初電~10時 | 108.4 | 24 |

| 20 | 東京メトロ | 日比谷線 | 13.6(0.8) | 10.0 | 3.4 | 0.2 | 初電~10時 | 20.3 | 27 |

| 21 | 東急 | 田園都市線 | 13.3(2.1) | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 初電~10時 | 31.5 | 27 |

| 22 | 東急 | 目黒線 | 13.0(-1.5) | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 初電~10時 | 11.9 | 24 |

| 23 | 東京メトロ | 銀座線 | 12.5(3.0) | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 初電~10時 | 14.3 | 30 |

| 24 | JR東日本 | 常磐快速線・常磐線 (上野~羽鳥) |

12.3(0.6) | 8.2 | 3.4 | 0.7 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

88.7 | 19 |

| 25 | JR東日本 | 武蔵野線 (府中本町~西船橋) |

12.0(1.4) | 8.2 | 2.5 | 1.3 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

71.8 | 15 |

| 26 | 東京都交通局 | 三田線 | 11.6(-2.5) | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 初電~10時 | 26.5 | 20 |

| 27 | 西武 | 池袋線 | 11.5(0.4) | 9.0 | 2.3 | 0.2 | 初電~9時 | 84.6 | 24 |

| 28 | JR東日本 | 京葉線 (東京駅発着時の遅れ) |

11.1(0.6) | 7.0 | 3.7 | 0.4 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

43.0 | 23 |

| 29 | 東京都交通局 | 新宿線 | 10.8(3.3) | 7.1 | 3.3 | 0.4 | 初電~10時 | 23.5 | 17 |

| 30 | JR東日本 | 青梅線 (西立川駅発着時の遅れ) |

10.5(-2.7) | 7.3 | 3.0 | 0.2 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

37.2 | 17 |

| 31 | 西武 | 新宿線 | 10.3(-0.3) | 7.8 | 2.5 | 0.1 | 初電~9時 | 81.2 | 26 |

| 32 | JR東日本 | 横浜線 (東神奈川~八王子) |

9.2(0.1) | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

42.6 | 19 |

| 33 | 東京都交通局 | 浅草線 | 8.9(-0.6) | 5.4 | 3.0 | 0.5 | 初電~10時 | 18.3 | 24 |

| 34 | JR東日本 | 南武線 (川崎~立川) |

7.8(0.3) | 6.2 | 1.3 | 0.3 | 7時~11時 (概ね5分以上) |

35.5 | 25 |

| 35 | 京王 | 京王線 | 6.5(1.5) | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 初電~10時 | 72.0 | 27 |

| 36 | 京急 | 品川~横浜 | 5.7(0.1) | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 初電~9時 | 80.5 | 27 |

| 37 | 東京都交通局 | 大江戸線 | 5.0(0.1) | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 初電~10時 | 40.7 | 20 |

| 38 | 相鉄 | 相鉄線 | 4.3(0.1) | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 初電~10時 | 35.9 | 26 |

| 39 | 東武 | 伊勢崎線 | 4.0(-0.2) | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 初電~10時 | 114.5 | 41 |

| 40 | 東武 | 東上線 | 3.5(0.5) | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 初電~10時 | 75.0 | 24 |

| 41 | 東急 | 池上線 | 3.4(-1.7) | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 初電~10時 | 10.9 | 24 |

| 42 | 京王 | 井の頭線 | 2.0(-1.2) | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 初電~10時 | 12.7 | 28 |

| 東急 | 大井町線 | 2.0(-3.5) | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 初電~10時 | 12.4 | 20 | |

| 44 | 東急 | 東急多摩川線 | 1.7(-0.2) | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 初電~10時 | 5.6 | 20 |

| 45 | 東武 | 野田線(アーバンパークライン) | 1.1(0.0) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 初電~10時 | 62.7 | 11 |

| 対象路線平均 | 11.7(0.3) | 7.4 | 3.7 | 0.6 | |||||

参考:国土交通省 平成29年度「数字で見る鉄道2018」より

※1 1年間(平日)の遅延証明書発行日数を1ヶ月(平日20日)当たりの平均に換算した日数。ただし、JR東日本については、平成31年2月以降、発行時間帯の区分が変更されたため、平成30年4月から平成31年1月までの10ヶ月(平日)の発行日数を1ヶ月(平日20日)当たりの平均に換算している。対前年比も同様に10カ月間で比較。

※2 各路線の列車本数は、最混雑区間1時間当たりの列車本数

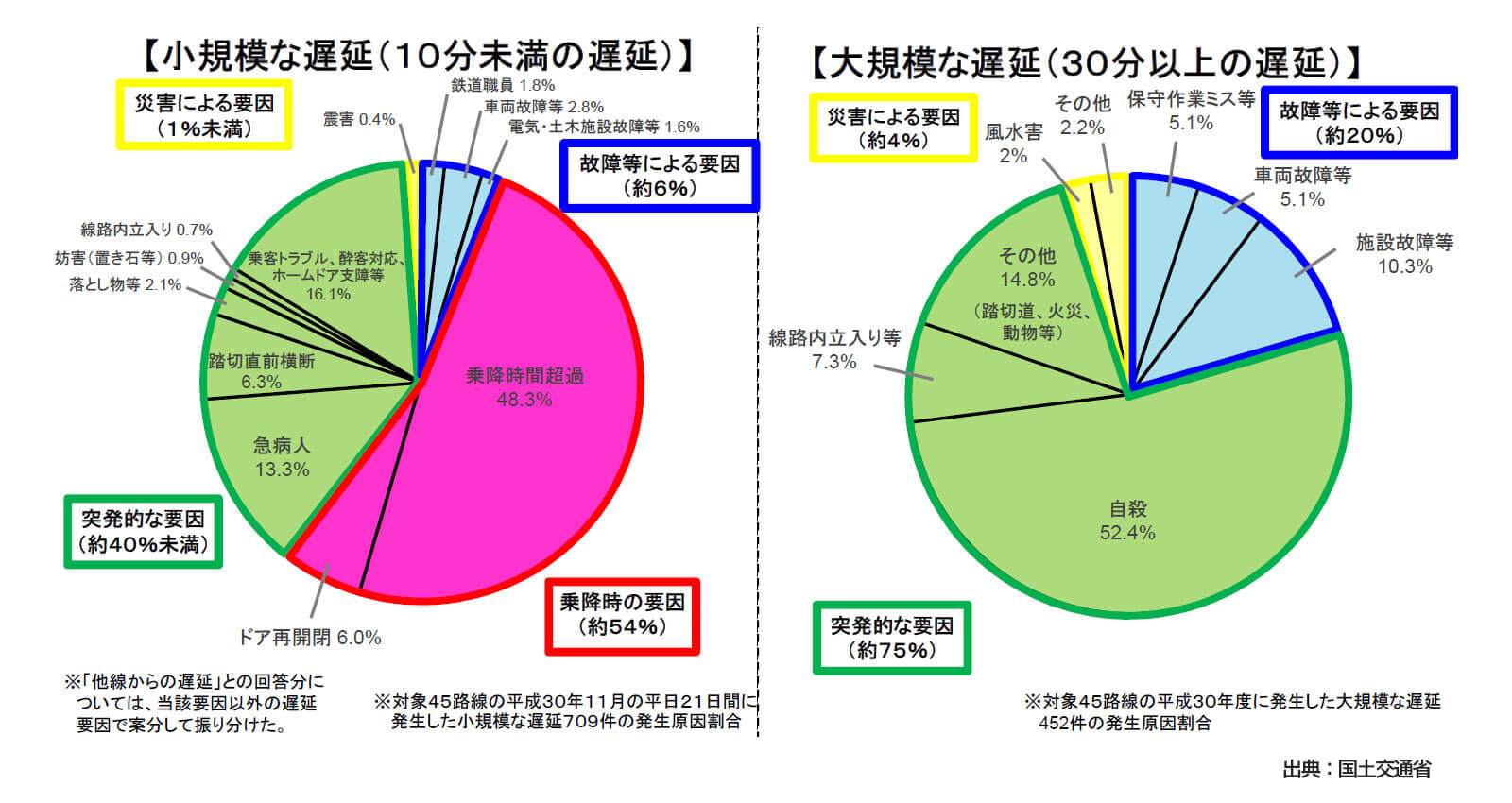

東京圏における遅延の原因

国土交通省によると、東京圏における電車遅延の原因として、10分未満の小さな遅延では、54%が乗降時の要因となっており、30分以上の大規模な遅延では、故障等による要因(車両・施設の故障等)と災害原因(風水害等)が全体の1/4を占めています。

鉄道会社における遅延対策

鉄道会社が行っている遅延対策には次のような取り組み例があります。(出典:国土交通省)

主な原因

車両・施設の故障、自殺、線路立ち入り等

輸送トラブルの発生源対策

ホームドア整備(転落防止)、車両の主要機器の二重系化(故障時のバックアップ機能)、啓発活動等

輸送トラブルの影響極小化対策

折り返し設備の整備(早期運転再開)、柔軟な運転整理(早期回復)等

主な原因

乗降時間の超過、ドアの再開閉、急病人等

ソフト対策

乗車位置サインの変更、ホーム要因・警備員の増員、啓発活動等(スムーズな乗降り)

ハード対策

複々線の整備、ホームの拡幅、車両の更新等(輸送力増加、円滑な旅客流動)

各社局の主な遅延対策の取り組み状況

■JR東日本

- ハード面での対策

- ホームドアの整備

- 折り返し設備の整備

- 信号設備や輸送管理システムの改良

- 車両の主要機器二重系化

- ソフト面での対策

- 柔軟な運転整理

- 乗降時間短縮への工夫

- 啓発活動

- その他技術的な取り組み

- ダイヤ復旧支援システム

- 雪害対策

駅ホームでの転落事故や線路立ち入りを防止し、遅延を減少させるため、ホームドアの設置を推進しています。

ダイヤ乱れ時に迅速に運転再開できるよう、折り返し設備を拡充しています。これにより、遅延波及を最小限に抑えられます。

高密度ダイヤに対応するため、「ATOS(東京圏輸送管理システム)」を導入し、自動制御や運行状況のリアルタイム把握を可能にしています。このシステムはダイヤ乱れ時の迅速な復旧にも寄与します。

車両故障時でもバックアップ機能が働くよう、主要機器を二重化する取り組みを進めています。

ダイヤ乱れ時には、乗客数や輸送量を考慮した運転整理案を迅速に作成するシステムを導入しています。

乗車位置サインの変更やホーム要員・警備員の増員により、スムーズな乗降を促進しています。

駆け込み乗車防止やマナー向上を目的としたポスター掲示やキャンペーンを実施しています。

ダイヤ乱れ時に復旧時間を短縮するため、予測ダイヤ機能や運行データ分析機能などが追加されています。

降雪時にポイント(分岐器)が凍結しないよう、電気融雪器を設置しています。

これらの取り組みにより、遅延発生頻度や影響範囲の縮小が期待されています。ただし、首都圏特有の高密度輸送環境ではさらなる改善が求められています。

■東武鉄道

- ハード面での対策

- ホームドアの整備

- 車両の主要機器二重系化

- 踏切滞留AI検知システムの導入

- ソフト面での対策

- 乗車位置サインの変更

- 啓発活動

- 運行情報提供の強化

- 運行管理と復旧支援

- 柔軟な運転整理

- 折り返し設備の整備

駅ホームでの転落事故や線路立ち入りを防止するため、主要駅を中心にホームドアの設置を進めています。

車両故障時でも運行が継続できるよう、主要機器を二重化し、バックアップ機能を強化しています。

AI画像処理技術を活用し、踏切内に滞留する車両や歩行者をリアルタイムで検知するシステムを2025年1月から本格運用。これにより、踏切事故の未然防止や遅延リスクの軽減が期待されています。

スムーズな乗降を促進するため、乗車位置サインを改良し、利用者が効率的に乗車できるよう工夫しています。

駆け込み乗車防止やマナー向上を目的としたポスター掲示やキャンペーンを実施しています。

東武線アプリでリアルタイムの列車走行位置や混雑状況を提供し、利用者への情報提供を充実させています。

ダイヤ乱れ時には迅速な運転整理を行い、影響範囲を最小限に抑える体制を整えています。

ダイヤ復旧時に迅速な対応ができるよう、折り返し設備を拡充しています。

これらの取り組みにより、遅延発生頻度や影響範囲の縮小が期待されています。また、新しい技術(AIなど)の導入も進められており、安全性と利便性向上への努力が続けられています。

■西武鉄道

- 運行管理システムの更新

- SEMTRAC(SEIBU MULTIPLE TRAFFIC CONTROL SYSTEM)の導入・更新

- ホーム安全性の向上

- ホームドア設置

- 監視カメラとモニター設置

- 踏切安全対策

- 立体交差化と踏切除却

- 異常検知装置の導入

- 遅延証明書の電子化

- 紙の遅延証明書配布を廃止し、公式ウェブサイトやアプリで提供。これにより駅窓口の混雑解消や環境負荷軽減を図っています

- その他技術的取り組み

- 異常時対応装置

- 列車種別選別装置

2023年9月に池袋線系で新システムを運用開始し、2024年度には新宿線系でも導入されました。新システムでは以下が可能となります。

①気象条件や異常時の運転規制対応力向上 ②各駅のカメラ映像を一元的に把握 ③遅延情報や列車接近時の英語放送など、ホーム案内放送の拡充 ④機器集約による保守効率向上

転落事故防止のため、主要駅(池袋、西武新宿、高田馬場など)でホームドアを整備済み。

長編成列車や曲線ホームでの乗降確認を補助するため、83駅にカメラとモニターを設置。

踏切事故防止のため、踏切の自動化や立体交差化を進めています。

踏切に支障物がある場合、レーザー光線網などで自動検知し列車に停止信号を送る装置を全踏切に設置。

車内やホームで異常が発生した際に運転士へ迅速に知らせる装置を導入。

ダイヤ情報に基づき、列車種別ごとに踏切警報開始地点や停車駅通知を自動調整する機能を設けています。

これらの対策は、安全性向上だけでなく、遅延発生頻度や影響範囲の縮小にも寄与しています。

■京成電鉄

- ハード面での対策

- 踏切安全対策

- 連続立体交差事業

- 駅設備の改良

- ソフト面での対策

- 運行管理システムの強化

- 啓発活動と監視体制

- 技術的取り組み

- 鉄道施設更新

全ての踏切に障害物検知装置や踏切支障報知装置を設置。これにより、踏切内で異常が発生した際に列車を緊急停止させる仕組みを整備しています。

高規格化された障害物検知装置(3Dレーザーレーダー式)を順次導入し、より精度の高い検知が可能となっています。

踏切のカラー舗装化を進めることで歩車分離や滑り止め効果を強化し、安全性を向上させています。

葛飾区内(四ツ木駅~青砥駅間)での立体交差化工事を推進。これにより、踏切除却による交通渋滞解消と安全性向上が期待されています。

押上駅など主要駅でホームドア設置を進め、乗降時の安全性向上と駆け込み乗車防止による遅延削減を図っています。

デジタル方式の列車無線への完全移行により、異常時対応の迅速化を実現しています。

運行情報提供を公式アプリ「京成アプリ」を通じて強化し、リアルタイムで列車位置や運行状況を確認できる機能を提供しています。

踏切やホームでの巡回・警備活動を定期的に実施し、事故の未然防止に努めています。

踏切に監視カメラや看板を設置し、列車妨害行為への対策も強化されています。

線路や橋梁などの耐震補強工事や軌道変位防止工事を進め、安全性と運行安定性を向上させています。

自動障害物検知装置や信号設備の更新により、運転保安度の向上が図られています。

これらの取り組みにより、京成電鉄は遅延リスク削減と安全性向上に努めています。特に踏切関連の技術革新と立体交差化事業は大きな効果が期待されています。

■京王電鉄

- 運行管理システムの強化

- 新運行管理システム(TOMS)の導入

- 自動列車運転装置(ATO)の導入

- ホーム安全対策

- ホームドア設置の拡充

- バリアフリー対応

- 車両設備と保守体制

- IoT技術による故障予知システム

- 混雑緩和とダイヤ改善

- 優等列車の編成統一

- 踏切安全対策

- 障害物検知装置の導入

2025年のダイヤ改正に合わせて導入されたTOMS(Train Operation Management System)により、列車運行のリアルタイム管理が可能になりました。

このシステムは、遅延時の迅速な対応や運行ダイヤの最適化を実現し、運行の安定性を向上させています。

京王線でATO(自動列車運転装置)の設置工事を進めており、速度制御や定位置停止を高精度に管理することで、運転士の負担軽減と運行効率向上を図っています。

京王線では2030年代前半、井の頭線では2020年代中頃までに全駅へのホームドア設置を目指しています。これにより、転落事故防止や駆け込み乗車削減による遅延防止が期待されています。

ホームドア設置と同時に、列車とホーム間の段差や隙間を縮小する工事を進め、安全性と利便性を向上させています。

車両設備にIoT技術を活用し、故障予知や保守点検スケジュールの最適化を実施。これにより故障の未然防止と迅速な対応が可能となり、遅延リスクが軽減されています。

新宿発の優等列車をすべて10両編成に統一し、乗降時間短縮による運行効率向上を図っています。また、井の頭線では急行列車増発や運行間隔短縮により利便性向上が進められています。

踏切内で異常が発生した際、自動的に列車停止信号を送る装置を整備し、安全性向上と遅延リスク低減につなげています。

これらの取り組みにより、京王電鉄は遅延リスク軽減や安全性向上を目指しており、技術革新や設備改善が積極的に進められています。

■小田急電鉄

- ハード面での対策

- ホームドアの設置

- 踏切安全対策

- 夜間作業支援システム

- ソフト面での対策

- 運行管理体制の強化

- 防犯カメラ設置

- 利便性向上策

- 情報提供の充実

2032年度までに、新宿駅から本厚木駅までの各駅や江ノ島線の主要駅(中央林間、大和、藤沢など)へのホームドア設置を目指しています。

特急ロマンスカーに対応した「大開口ホームドア」も導入し、乗降時間短縮と安全性向上を図っています。

「踏切障害物検知装置」を139カ所に設置し、踏切内の障害物を検知して列車を緊急停止させる仕組みを整備しています。

視認性向上のため、「オーバーハング型警報機」や「大口径遮断桿」を採用し、踏切事故防止に努めています。

終電後の短時間で行われる保守作業において、ヒューマンエラー防止や作業効率化を目的としたITシステムを導入。

これにより、作業進捗管理や安全確認が迅速化され、始発列車への影響回避が可能となっています。

踏切支障報知装置や列車無線システムを活用し、異常時の迅速な対応を実現しています。

列車内への防犯カメラ設置を進め、安全性向上と事件・事故対応力強化による運行安定化を図っています。

運行状況や遅延情報は公式アプリやウェブサイトでリアルタイムに提供し、利用者への利便性向上に努めています。

これらの取り組みにより、小田急電鉄は遅延リスクの軽減と安全性・利便性の向上を目指しています。特に踏切関連の技術革新やホームドア設置は、遅延削減に大きな効果が期待されています。

■東急電鉄

- ホーム安全対策

- 全駅へのホームドア設置完了

- 運行管理システムの強化

- 高効率な運行管理システムの導入

- 踏切安全対策

- 3D障害物検知装置の設置

- 車両と設備の改良

- 多扉車廃止と車両統一

- 防犯カメラ搭載

- 情報提供の充実

- リアルタイム運行情報の提供

東急電鉄は、大手私鉄で初めて全駅にホームドアまたはセンサー付き固定式ホーム柵を設置しました(世田谷線・こどもの国線を除く)。

これにより、駆け込み乗車や転落事故が大幅に減少し、遅延リスクが低減しています。

列車運行のリアルタイム管理を強化するため、運行管理システムを改良。ダイヤ乱れ時には迅速な対応が可能となり、相互直通運転にも柔軟に対応できる仕組みを整備しています。

全踏切(世田谷線・こどもの国線を除く)に3D式障害物検知装置を設置し、踏切内の異常を迅速に検知して列車停止などの対応を可能にしています。

田園都市線では、多扉車(6ドア車)を廃止し、4ドア車に統一。これにより、ホームドア設置が可能になり、安全性と効率性が向上しました。

全車両に防犯カメラを設置し、安全性向上とトラブル防止による遅延削減を図っています。

東急線公式アプリや駅表示器でリアルタイムの運行情報や遅延状況を提供し、利用者への利便性向上を図っています。

これらの取り組みにより、東急電鉄は遅延リスクの軽減と安全性・利便性向上を実現しています。特にホームドア設置や踏切安全対策は大きな効果を上げています。

■京急電鉄

- 信号制御の効率化

- 信号自動制御化の拡大

- ホームドア設置の推進

- ホームドア設置計画

- 安全管理体制の強化

- PDCAサイクルによる改善

- ペーパレス化と業務効率化

- 規程集やマニュアルの電子化

- 鉄道設備投資

- 設備更新

京急は「次世代型オペレーション」を推進し、信号の自動制御化を拡大しています。これにより通常時の効率的な運行を実現しつつ、ダイヤ乱れ時には柔軟な対応が可能な体制を構築しています。

2030年代半ばまでに全駅へのホームドア設置を目指しています。2023年度末までに10駅で設置が完了し、さらに青物横丁駅などで設置工事が進行中です。これにより転落事故防止や駆け込み乗車削減による遅延防止が期待されています。

京急は安全管理体制を「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→見直し・改善(Act)」のPDCAサイクルに基づき運用しています。この体制により輸送障害やインシデントの減少を目指しています。

運転取扱基準や作業基準をペーパレス化し、乗務員への迅速な情報共有を実現。これにより業務効率化とコスト削減が進められています。

2024年度には鉄道設備投資計画を実施し、安全性向上と運行安定化を目的とした設備改良が進められています。

これらの取り組みにより、京急電鉄は遅延リスクの軽減、安全性向上、および効率的な運行体制の構築を目指しています。

■相模鉄道

- ホームドア設置の推進

- 全駅へのホームドア設置計画

- 安全対策の強化

- 踏切安全装置の導入

- PDCAサイクルによる安全管理

- 車両と設備の改良

- 新型車両の導入

- 相互直通運転対応

- 東急・JR直通運転の調整

- 利便性向上と啓発活動

- リアルタイム情報提供

- 駆け込み乗車防止キャンペーン

2026年までに全駅でホームドアを設置する計画を進めています。すでに新横浜線では開業時からホームドアが稼働しており、他路線でも急ピッチで設置が進行中です。

踏切内の異常を検知する障害物検知装置や転落検知装置を整備し、迅速な対応で遅延リスクを低減しています。

社内でPDCAサイクルを活用した安全管理体制を構築し、輸送障害や遅延の原因となる要因の分析と改善を継続的に行っています。

相鉄では12000系や20000系など新型車両を導入し、運行効率と快適性を向上させています。また、これらの車両はホームドア対応設計となっており、安全性も強化されています。

東急線やJR線との相互直通運転に伴い、ダイヤ調整や運行管理体制を強化。混雑緩和と運行安定性向上を図っています。

運行状況や遅延情報については公式アプリや駅掲示板で利用者に提供し、利便性向上に努めています。

駆け込み乗車防止やマナー向上を目的とした啓発活動も実施しています。

これらの取り組みにより、相模鉄道は遅延リスク削減と安全性・利便性向上を目指しており、とくにホームドア設置が大きな効果を発揮しています。

■東京地下鉄株式会社

- 運行管理システムの強化

- 高度な運行管理システムの導入

- 指令環境の改善

- 無線式列車制御システム(CBTC)の導入

- 丸ノ内線での試験運用

- ホーム安全対策

- ホームドア設置

- 車両と設備の改良

- 新型車両の導入

- 情報提供と利用者対応

- リアルタイム情報提供

- 相互直通運転への対応

- 他社路線との相互直通運転に伴うダイヤ乱れリスクに対応するため、各社との連携強化や情報共有体制を整備しています。特に、小竹向原駅など重要な分岐駅では専用端末と指令員配置で迅速な復旧対応を実現しています

東京メトロは、相互直通運転を含む複雑なダイヤを管理するため、運行管理システムを改良しています。

このシステムは、ダイヤ乱れ時に迅速な運転整理が可能で、列車の折り返しや直通運転の停止など柔軟な対応を実現しています。

緊急時に効率的な対応ができるよう、総合指令所の指令卓やモニター配置を人間工学に基づいて最適化し、指令員同士のコミュニケーションを円滑にしています。

無線通信技術を活用したCBTC(Communication-Based Train Control)を導入し、列車間隔の短縮や運行効率の向上を図っています。

この技術により、遅延回復が迅速化されるとともに、安全性も向上します。他路線への展開も計画されています。

全駅へのホームドア設置を進めており、駆け込み乗車や転落事故による遅延リスクを削減しています。

丸ノ内線では高効率駆動システムを搭載した新型車両(2000系)を導入。これにより、省エネと安定した運行が可能となり、遅延リスクが低減しています。

運行状況や遅延情報は公式アプリや駅表示器で提供され、利用者が適切な判断を行えるよう支援しています。

これらの取り組みにより、東京メトロは遅延リスク軽減と安全性・利便性向上を目指しており、高度な技術と設備投資で輸送サービスの質を向上させています。

■都営地下鉄

- ホーム安全対策

- 全駅へのホームドア設置完了

- 運行管理システムの強化

- 無線式列車制御システム(CBTC)の導入

- 柔軟な運転整理

- 混乱緩和と輸送力増強

- 編成の増強

- ダイヤ改正

- 駅設備の改良

- 主要駅の改良工事

- 情報提供と啓発活動

- リアルタイム情報提供

- 啓発活動

- 持続可能な運行体制

- オフピーク通勤促進(時差Biz)

都営地下鉄全駅でホームドアの設置が完了しており、転落事故や駆け込み乗車による遅延リスクが大幅に軽減されています。

大江戸線では、無線式列車制御システム(CBTC)を導入中です。これにより、列車間隔を短縮し、高い遅延回復効果が期待されています。

ダイヤ乱れ時には迅速な運転整理を行い、影響範囲を最小限に抑える体制を構築しています。

新宿線では全編成を10両化し、三田線では6両編成から8両編成への拡大を進めて輸送力を強化しています。

朝ラッシュ時間帯の混雑緩和や帰宅時間帯の利便性向上を目的に、定期的にダイヤ改正を実施しています。

勝どき駅など利用者数が急増している駅では、ホーム増設やコンコース拡張工事を進めています。これにより、乗降効率が向上し、遅延リスクが軽減されます。

運行情報や混雑状況を公式ウェブサイトやアプリでリアルタイムに提供し、利用者が適切な判断を行えるよう支援しています。

駆け込み乗車防止やスムーズな乗降を促すポスター掲示やキャンペーンを実施しています。

混雑緩和のため、オフピーク通勤キャンペーン「時差Biz」を展開し、利用者に時差出勤やテレワークを促しています

これらの取り組みにより、都営地下鉄は遅延リスクの軽減と輸送サービスの安定化、安全性向上を目指しています。特にホームドア設置やCBTC導入などの技術革新が大きな効果を発揮しています。

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説