国土交通省より、令和7年(2025年)地価公示が発表されました。全国的な傾向として、 全国の地価は4年連続で上昇し、上昇幅も拡大。全用途平均、住宅地、商業地のいずれも4年連続で上昇しています。景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差はあるものの、全体として上昇基調が続いています。

地域別の動向にとしては、三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)で上昇幅が拡大(5.2%→7.1%)。地方圏でも上昇傾向が継続しています。とくに、東京圏の全用途平均は5.2%上昇しました。

令和7年の地価公示は、全国26,000地点を調査対象として実施されており、この結果は、一般の土地取引価格の指標となるとともに、公共事業用地の取得価格算定の基準としても使用されます。

地価の上昇により、相続税評価額(路線価、評価倍率)も全国的に上昇基調となることが予想され、これにより、これまで相続税が課税されないと思われていた資産でも、課税対象となる可能性が出てきました。

例えば、東京圏の令和6年分の路線価が1平方メートルあたり100万円だった地点が、令和7年分では105.2万円に上昇する可能性があります。100平方メートルの土地で計算すると、520万円の評価額上昇となります。

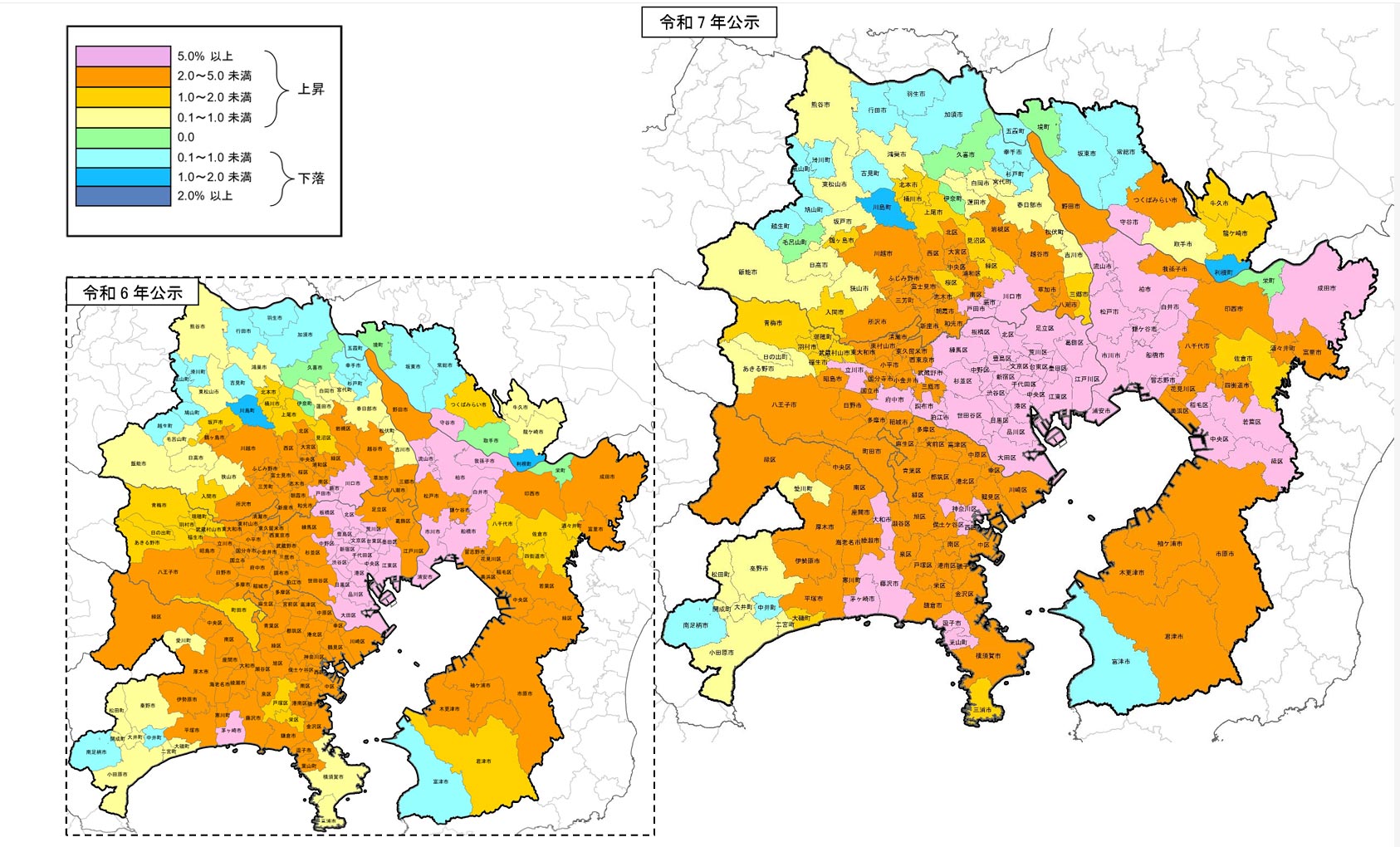

地価上昇率分布図:東京圏(住宅地)

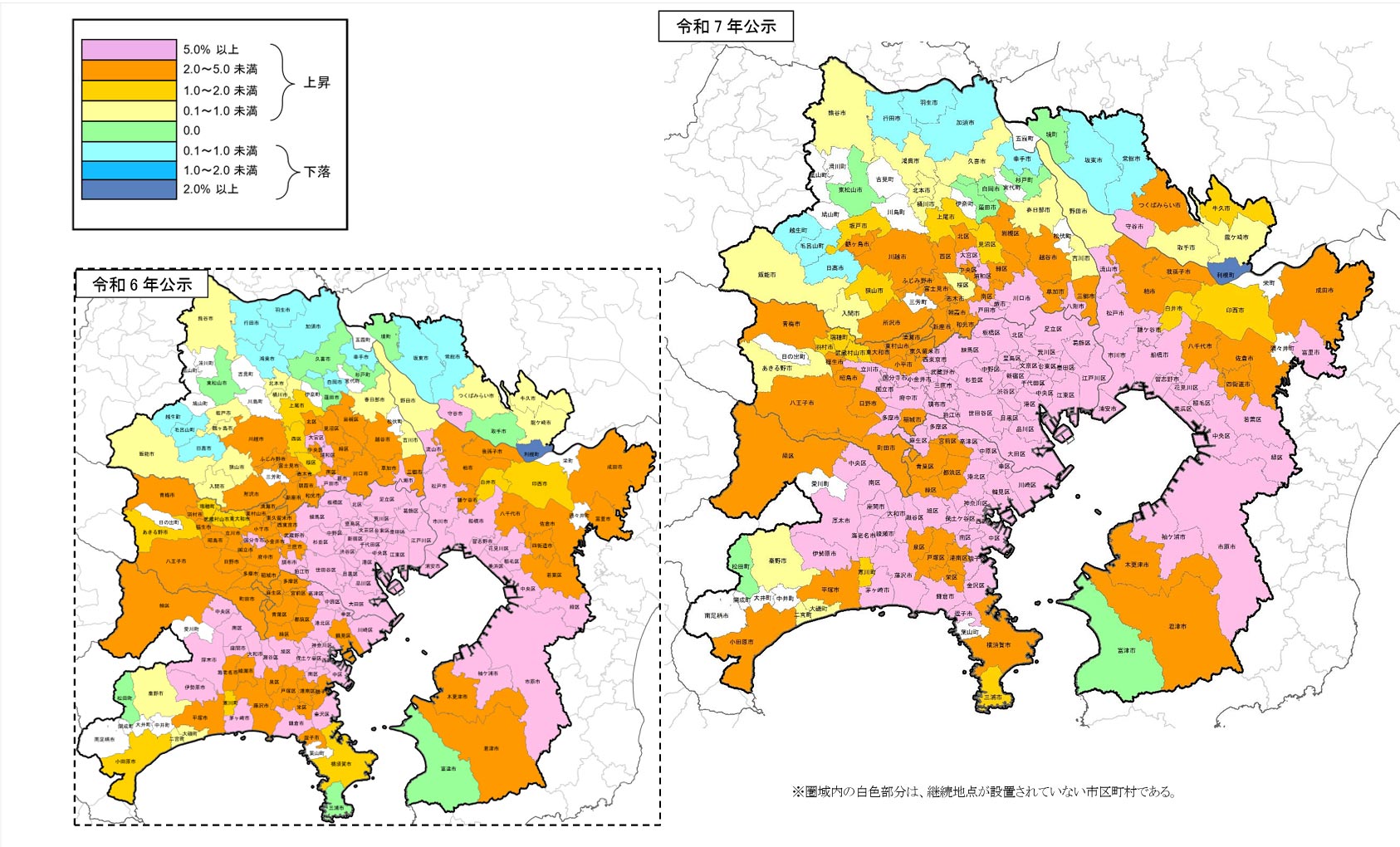

地価上昇率分布図:東京圏(商業地)

東京圏の地価動向

令和7年の地価公示の結果によると、東京圏の地価上昇が顕著に加速していることが明らかになりました。

令和7年の東京圏における地価変動率は、全用途において前年を上回る上昇を記録しました。

- 住宅地:+4.2%

- 商業地:+8.2%

- 工業地:+7.1%

これらの数値は全国平均を大きく上回っており、東京圏の不動産市場の活況を示しています。

とくに、東京23区は下落地点がなく全てで上昇、上昇率は11.8%と前年の7.0%から拡大。他の主要都市でも、大阪市が11.6%で前年(9.4%)を上回り、福岡市は11.3%で10%を超える上昇が続きました。

東京都内の最高価格は、中央区銀座4丁目の山野楽器銀座本店で、前年から8・6%上昇し1㎡あたり6050万円。19年連続で全国1位となりました。

東京圏の地価上昇の背景

東京圏の地価上昇の背景には、以下のような要因が考えられます。

- 経済活動の回復

- 都市部への人口集中

- 低金利環境の継続

- インフラ整備の進展

東京地価、今後の展望

東京圏の地価上昇傾向は今後も続くと予想されます。特に、住宅地、商業地、工業地のすべてにおいて全国平均を上回る上昇率を示していることから、不動産市場の活況が当面続く可能性が高いでしょう。

まとめ

令和7年の地価公示結果は、東京圏の不動産市場の強さを改めて示すものとなりました。特に、住宅地や商業地での大幅な上昇は、都市としての魅力や経済活動の活発さを反映しています。一方で、地価上昇に伴う課税への影響にも注意が必要です。不動産所有者や相続を控えている方々は、専門家に相談するなど、適切な対策を検討することをお勧めします。

投稿者プロフィール

-

「TOKYO@14区」は、東京都心の暮らしや不動産に関する情報を発信するウェブサイトです。運営元である住建ハウジングは、1977年創業の信頼と実績を誇る東京都心に特化した不動産仲介会社です。

不動産売買の手続きや費用、税金、相続、住宅ローンなどの専門知識をわかりやすく解説する記事や、各エリアの街の魅力や暮らしやすさを紹介する地域情報などのコンテンツを提供しています。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説