国立小学校とはいったいどういう小学校のことをいうのか、明確にご存じでしょうか?

国立と私立の違いなど、ハッキリとした特徴を知らなければ子どもに最適な学校選びは始められませんよね。

ここでは、国立小学校のメリットや受験の内容、どのようなお子さまに合っているかなどをわかりやすく解説していきます。

国立小学校とは?私立小学校とはどう違う?

国立小学校の概要と、私立小学校とは違う点をまとめました。

そのため、教育実習生の派遣先にもなる。

2.使命・役割・・・初等普通教育に関する課題に実験的、先導的に取り組み、地域におけるモデル的な学校となることが求められている。

3.学費・・・基本的には公立小学校のため、無償だが、授業の内容に合わせた教材費や制服代などで、10~40万程度は用意しておくとよい。この点では、学費に加えて寄付金なども求められる私立小学校よりも安い。

4.通学区域制限・・・通学の所用時間や住んでいる地区で制限を設けている。私立小学校の場合は、特に制限をしていない学校が多い。

5.選考方法・・・選考過程で抽選を実施する。一次選考で落選すると試験を受けられない。私立小学校の場合、全員が試験を受けられる。

文部科学省の「文部科学統計要覧(平成29年版)」によれば、平成28年は全国に72の国立小学校があり、在籍児童数は約4万人となっています。

上記のうち、注意したいのは4と5です。

まずは学区についてです。

国立小学校ではほとんどの場合、通学区域の厳しい制限があります。

つまり、出願日に自宅が通学区域内になければ、そもそも受験することができないのです。

首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の国立小学校10校を例にすると、お茶の水女子大学附属小学校は「東京都23区内」、筑波大学附属小学校は「東京都23区、西東京市、埼玉県和光市」と比較的通学区域は広めですが、東京学芸大学附属小金井小学校は市や区を狭い範囲で指定しています。

東京学芸大学附属大泉小学校は「自宅から本校まで片道40分以内」と決めており、電車利用の通学可能駅が、学校からその駅出口までの所要時間(分)で示しています。

例えばJR山手線外回りで通う場合は、駒込駅(38分)が最寄り駅であれば通うことができますが、その隣の田端駅が最寄り駅であれば40分を超えるため通うことができません。

東京学芸大学附属世田谷小学校も「○○1丁目」などと細かい指定があります。

当然ですが、受験のためだけに一時的に住所を移すことは禁じられています。

募集要項に「寄留(きりゅう)不可」と記されているのは、このことです。

次に抽選についてです。

第一次選考として抽選がある場合や、選考過程で2回の抽選を行う学校もあります。

これは、募集人員数に対して志願者数が多いためで、公平を期すために抽選を行わざるを得ないのです。

例えば、昨年度のある国立小学校の場合、募集人員が男児20名、女児20名に対し、志願者数は男児1,271名、女児1,190名でした。

単純に倍率だけ見ると男児63.55倍、女児59.5倍という「超狭き門」です。

この志願者は一次選考として抽選により男児356名、女児344名と3割弱に絞られ、その合格者に対し、試験が行われました。

試験の内容と対策

選考過程で行われる試験の内容は各校さまざまですが、過去に実際に出題されたものを例にとり、分野ごとに説明します。

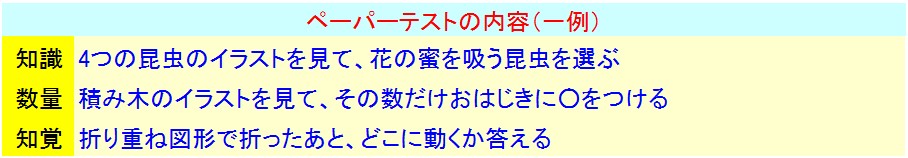

ペーパーテスト

「知識」や「数量」、「知覚」、「構成」、「記憶」、「推理」などが出題されます。例えば、

といった具合です。

他に「言語」として話の聞き取りが出題されるところもあります。

例えば、1,000字程度の動物の物語(キツネ、ウサギ、サル、クマが登場)が読み上げられ、キツネが朝食べたものや、物語の季節を問われます。

ペーパーテストは「さほど難しくない」という声も多いですが、何も対策をしないで受けると、子どもは戸惑ってしまうかもしれません。

幼児教室や塾に通う、あるいは市販の対策本などであらかじめ準備したほうがよいでしょう。

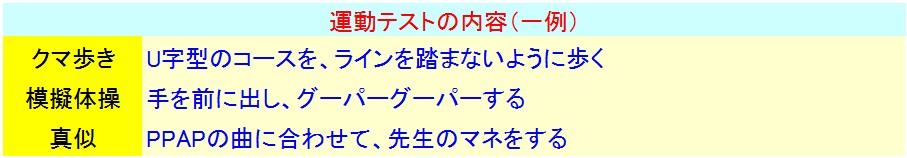

運動テスト

運動テストの内容は、例えば、

などです。

運動については、体操や基本的な動作について、日頃から家庭や幼稚園で行っていれば、さほど神経質になる必要はないでしょう。

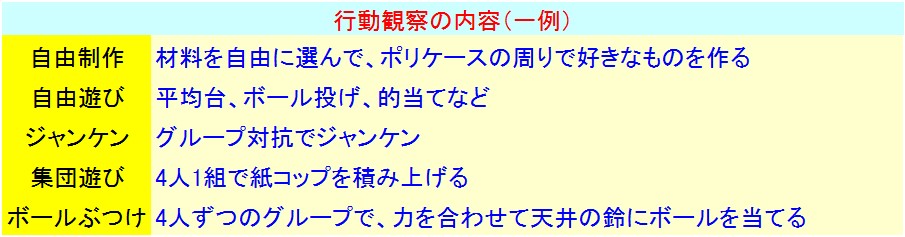

行動観察

このところ注目されているのが行動観察です。

今はほとんどの小学校で行われており、「配点が高い」ともいわれています。

行動観察とは、子どもにテーマを与え集団行動させるなかで、どのようにふるまい、他の子どもたちとどのように関わり、どのような役割を果たすかなどを見るものです。例えば、

などです。

観察するポイントとして、集団のなかで果たす役割だけでなく、道具の後片付けやゴミの捨て方なども見られます。

子どもが「素」に戻るので、子どもの家庭での日常の姿が推測され、評価されることになります。

行動観察への対応は難しいですが、幼児教室や塾に通うのも一策でしょう。

ただし、子どもの素の部分は受験対策で急に変わるものではありません。

日常生活のなかで適宜、保護者の方が子どもを指導していくことも必要でしょう。

面接

面接の形式は、「保護者と子ども一緒」、「保護者のみ」、「子どものみ」など学校によって異なります。

保護者に対しては、志望理由をはじめ家庭の教育理念、家庭環境、子どもにトラブルが生じた時の対応、などが聞かれます。

子どもに対しては、名前や生年月日、電話番号、通学経路、好きな食べ物、仲のよい友達の名前、得意なこと、などが聞かれます。

面接の対策は、家庭で繰り返し想定問答を行っておくことをお勧めします。

志望理由などを検討する際は、募集要項はもちろん、学校案内や学校のホームページにも目を通しておきましょう。

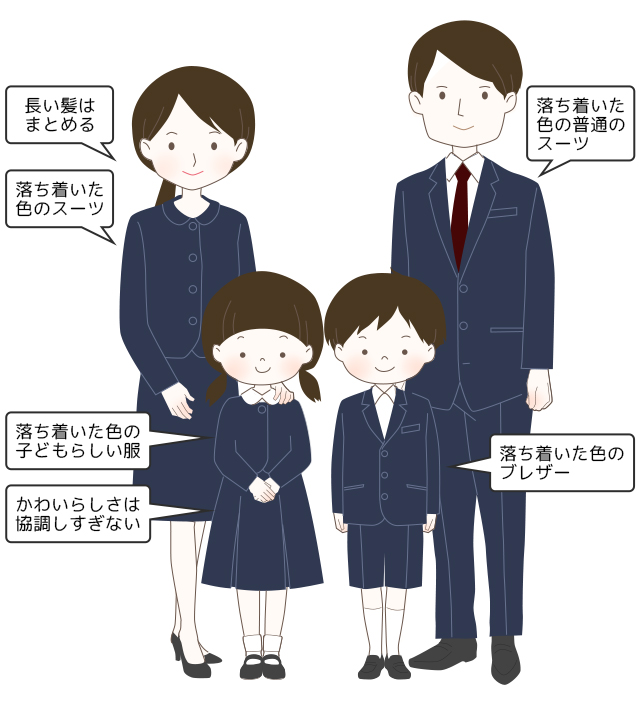

受験日当日の服装のポイント

受験日当日の親、子の服装のポイントについて説明します。

父親

落ち着いた色の普通のスーツがよいです。

なお、着席後に足を大きく開いたり、腕や足を組むことはやめましょう。

母親

やはり、落ち着いた色のスーツが無難です。

服装が派手にならないよう注意しましょう。

アクセサリーや香水はつけすぎないようにし、長い髪であればまとめておくことをお勧めします。

子ども(女の子)

落ち着いた色の子どもらしい服装であれば特に問題はありませんが、かわいらしさを強調しすぎないようにしましょう。

子ども(男の子)

落ち着いた色のブレザーが無難でしょう。

なお、普段落ち着きのない子どもが、着席後に親のほうばかり向かないよう注意しましょう。

どんな子どもが向いている?

国立小学校にはどんな子どもが向いているか?これはなかなか難しい質問です。

しかし、例えば前述の首都圏の国立小学校10校の教育方針や理念などを読むと、共通のキーワードが見えてきます。それは「思いやり」、「たくましさ」、「情緒豊か」、「思慮深さ」、「行動力」、「自立(自主性)」などです。

もちろん、家庭の教育方針を一から覆して迎合し、お子さまの性格を無理に変える必要はありません。

また学校としても、多様な価値観をもった子どもに入学してもらいたいでしょう。

しかし、それでもやはり、これらの有無は、国立小学校に向いているか否かの基本的なチェックポイントになるのではないでしょうか。

国立小学校はその教育水準の高さや教育環境、学費の安さなどから、とても魅力的です。

お子さまが向いているようであれば、ぜひ受験にチャレンジしてみてください。

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について

不動産売却後の確定申告は必要・不要?確定申告の流れや必要書類について 不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について

不動産売却の税金はどれくらい?売却益にかかる所得税・消費税・住民税について 不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説

不動産売却を成功させるポイント5つ!売却の流れや税金などの費用についても解説